- 育児休業の取扱いと法改正のポイント

- 介護休業・休暇の取扱いと法改正のポイント

- 産前産後休業の取り扱いと注意点

- 子の看護休暇や介護休暇等に関するQ&A

1.育児休業の取扱いと法改正のポイント

育児をしながら働く男女労働者が、子供が保育所などに入所できずに退職を余儀なくされる事態を防ぎ、さらに育児休業などを取得しやすい就業環境の整備等を進めていくため、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」)が改正され、平成29年10月1日から施行されました。

さらに、育児や介護を行う労働者が「子の看護休暇」や「介護休暇」を柔軟に取得することができるよう、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」等が改正され、令和3年1月1日から「子の看護休暇」及び「介護休暇」が時間単位で取得できるようになりました。

1.育児休業の概要

(1)育児休業とは

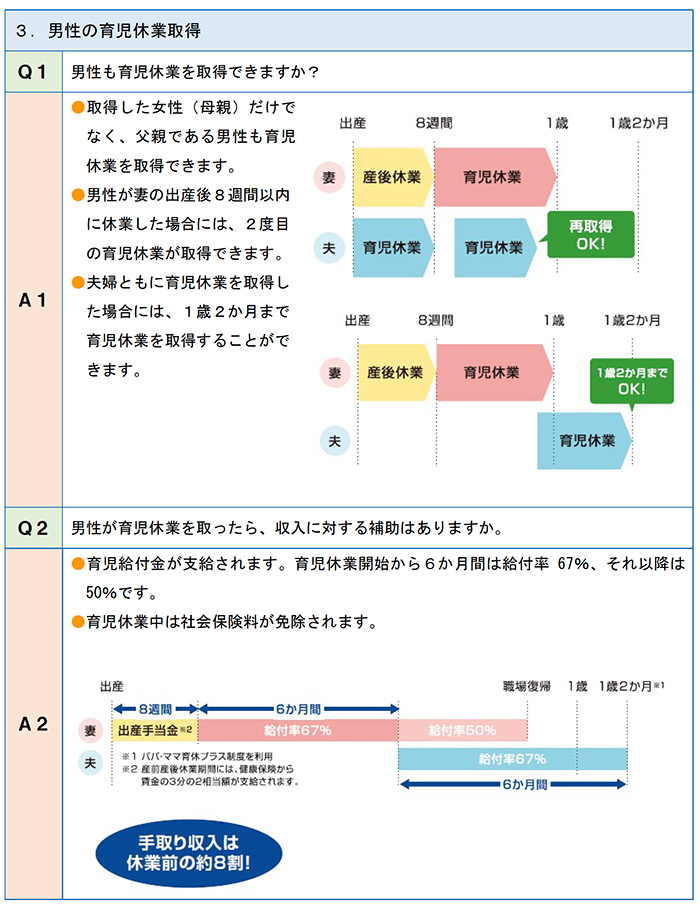

育児休業とは、子供が1歳になるまでの期間で、1人の子供について1回(夫が妻の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合には、再取得が可能)、育児休業を申し出ることができるというものであり、院長は申出がなされた場合には原則として休業を与えなければなりません。

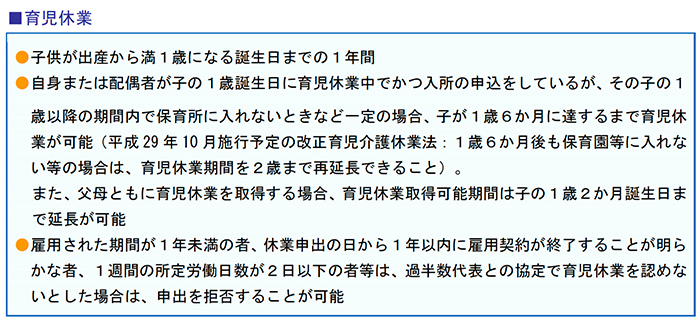

自身または配偶者が、その子の1歳到達日に育児休業中であり、かつ当該子の1歳以降の期間について、申し込んだ保育所に入れないなど一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで育児休業の申出が可能です(平成29年10月施行の改正育児介護休業法では、1歳6か月後も保育園等に入れないなどの場合には、育児休業期間を2歳まで再延長できます)。

また、父母ともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間は子の1歳2か月到達まで延長されます。

ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の者、休業申出の日から1年以内に雇用契約が終了することが明らかな者、1週間の所定労働日数が2日以下の者等のいずれかのものであって、過半数代表との協定で育児休業を認めないとした場合には、申出を拒否することが可能です(育児・介護休業法6条1項ただし書、育児・介護休業法施行規則7条)。

(2)育児休業時の給与

育児休業の間についても診療所には給料支払いの義務がありません。産前・産後休業と同じように、休んでいる間の扱いはそれぞれの診療所の判断に任されているのです。

しかし、給料が支払われない場合や大幅に減給されてしまう場合は、雇用保険から給料の日額67%(6ヶ月経過後は50%)程度に相当する育児休業給付金を受取る事ができます。

2.改正育児・介護休業法施行規則等のポイント

平成29年より数度、育児・介護休業法の施行規則等は改正されています。

平成29年10月には、子が最長2歳に達するまで育児休業の取得が可能になりました。

また、育児休業制度等の個別周知の努力義務が創設され、育児目的休暇制度の努力義務が創設、仕事と育児の両立支援制度の取得要件の緩和もされました。

令和2年6月には、育児休業等の関するハラスメントの防止策の強化が改正され、令和3年には「子の看護休暇」「介護休暇」が時間単位で取得可能になっています。

2.介護休業・休暇の取扱いと法改正のポイント

家族の介護を行うスタッフの「仕事と介護の両立」を支援する法律として、「育児・介護休業法」があります。

この法律では、スタッフが介護休業などを取得する権利を定めるとともに、院長に短時間勤務制度などの措置を講じるよう義務付けています。

介護を行いながら仕事を続けるためには、こうした制度を上手に利用していくことが重要です。

1.介護休業と介護休暇の概要

(1)介護休業と介護休暇の違い

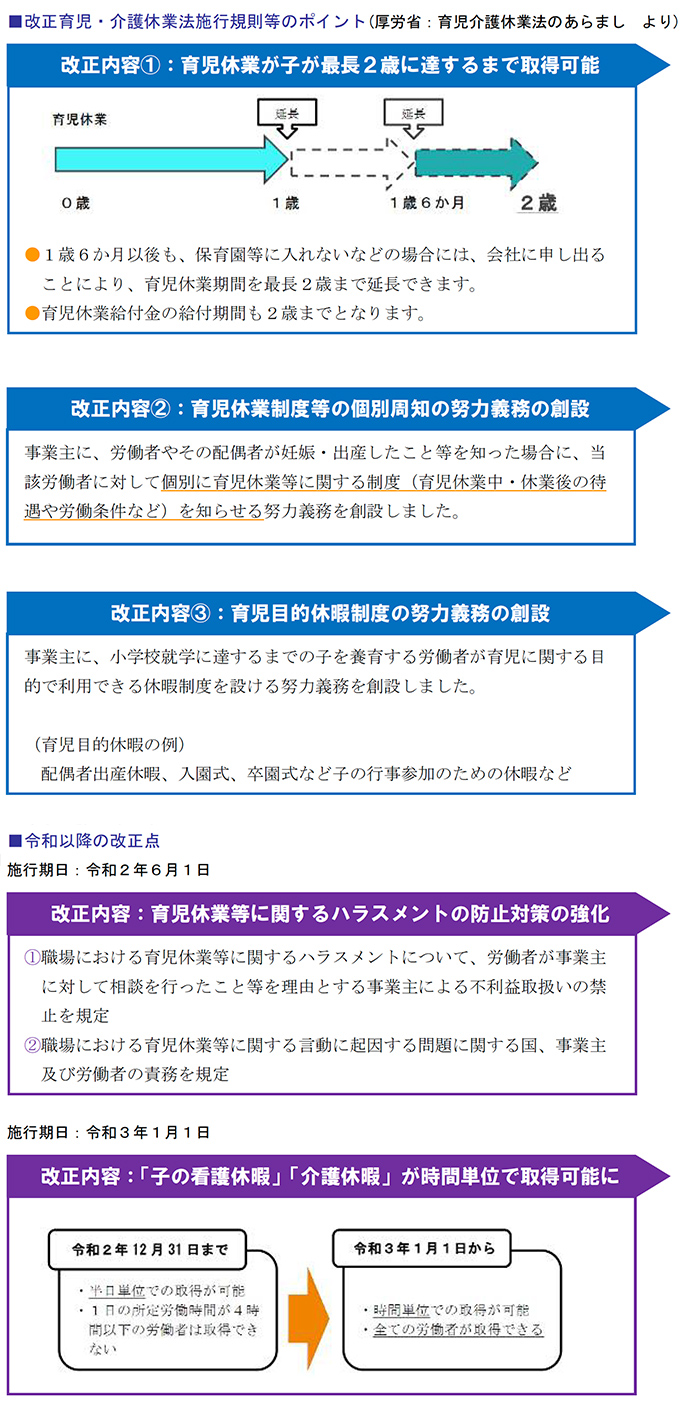

介護休業とは、スタッフが要介護状態にある対象家族の介護のために、要介護者1人につき通算93日まで、3回を上限として、休暇を取得することができます。

院長は原則として介護休業の申出を拒否することができないこと、一定の場合には、過半数代表者との協定を締結して申出を拒否することができます。

介護休暇とは、スタッフは要介護状態にある家族の介護や世話を行うため、年5日(要介護対象家族が2人以上の場合は年10日)を限度として、休暇を取得することができます。

院長は原則として介護休暇の申出を拒否することができないこと、一定の場合には、過半数代表者との協定を締結して申出を拒否することができます。

休業と休暇の違いは、目的とその取得の日数です。

(2)介護休業等の取得時の給与

スタッフは介護休業期間中に労務を提供しないので、給与を支払う義務はなく、原則として無給です。

ただし、事業所によっては支給される場合もありますので、就業規則を確認しましょう。

雇用保険の被保険者の方が介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと介護休業給付の支給が受けられます。

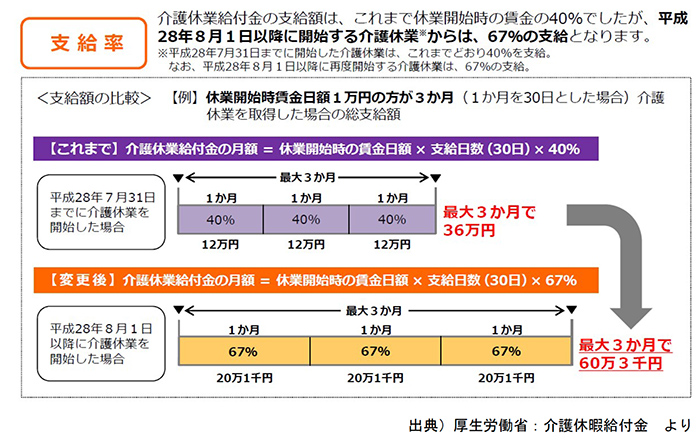

(3)介護休業給付金

平成28年8月1日より、スタッフが介護休業を取得した際の介護休業給付金の支給率や上限額が変更になりました。

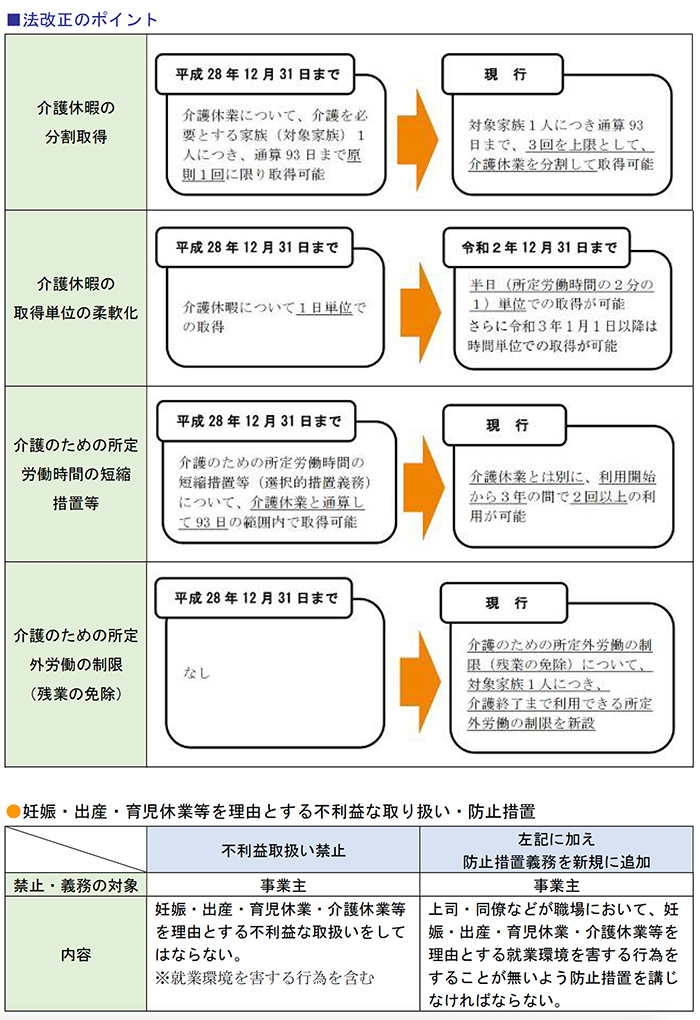

2.法改正のポイント

平成29年に育児・介護休業法が改正されました。

仕事と介護の両立支援制度が創設され、介護休暇の取得単位の柔軟化、介護のための所定労働時間の短縮措置、介護のための所定外労働の制度が改正されています。

3.産前産後休業の取り扱いと注意点

歯科医院で働くスタッフの要望として、有給休暇および産前産後休業、育児休業、子の看護休暇を希望した場合、取らせてもらえるかという声をよく聞きます。

歯科医院に勤務するうえで、有給休暇を含むこの休業・休暇を取得できるかを条件として選択している方もいます。

特にスタッフに女性が多い歯科医院では、退職理由に「産前産後休業や子の看護休暇の取得ができないこと」が少なくありません。

法的に認められた従業員の権利ですので、法律内容を知って自医院の休暇システムに組み入れることが、歯科衛生士の社会復帰や人員の充足を促していることにもつながるようです。

産前産後休業と育児休業等を主にした休暇付与について基準や条件を確認します。

1.産前産後休業の概要

(1)産前産後休業とは

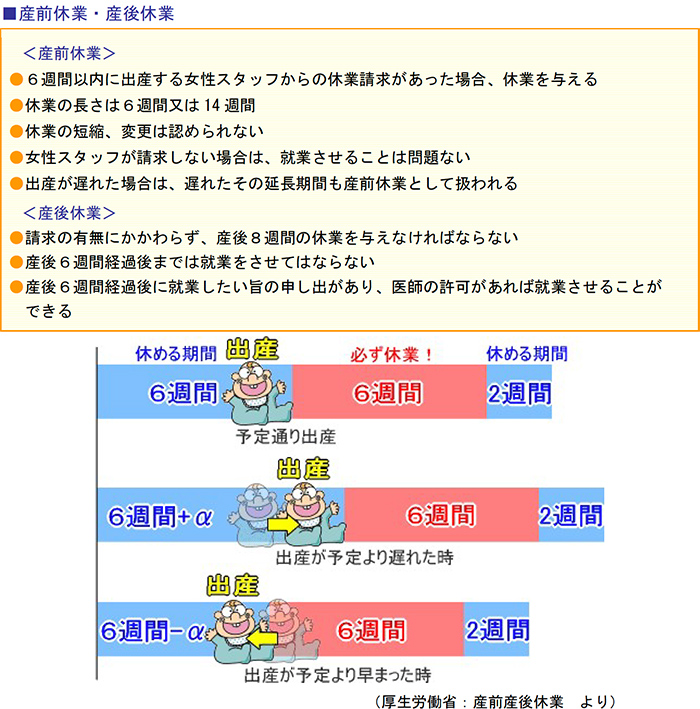

産前休業とは、6週間以内(多胎妊娠は14週間)に出産する予定の女性スタッフが休業の請求をした場合には、そのスタッフに休業を与えなければならないというものです。

休業期間としては、6週間(多胎妊娠は14週間)で、スタッフの請求への拒否や休業の短縮および変更は認められません。

産後休業とは、女性スタッフから請求の有無によらず、産後8週間の休業を与なければいけない制度です。

産後6週間経過時までは、同スタッフが働きたいと申し出た場合でも、働かせてはいけません。

また、産後6週間経過後に女性スタッフが働きたいと申し出た場合には、医師によって支障がないと認められた業務について働かせることが可能です。

(2)産前産後休業取得のスムーズな申請手法

妊娠が判明し安定してきた頃には、院長や上司は当人から報告してもらい、産休や育休の打合せをしておくことが重要です。

産休の申請については、社会保険料が関係することもあり、院長側が必要書類と併せ申請をすることが一般的です。

必要な書類は、母子健康手帳、印鑑、保険証、通帳(手当等の入金先)等があります。

出産予定日の6週間前から休業となると考えると、それよりも前に申請書を提出させるべきです。

実際には、歯科医院側は妊婦の健康に配慮する必要があるため、妊婦の体調管理のためにも早めに打合せし、申請書を提出した方が良いと思われます。

(3)産前産後休業時の給与と健保・年金保険料の免除

産前産後休業を取得している女性スタッフの給与は、産休中においては支払う義務はありません。

産前産後休業期間(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間の内、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収されません。

この申出は産前産後休業期間中に申請する必要があります。

保険料免除期間中も被保険者資格に変更はなく、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

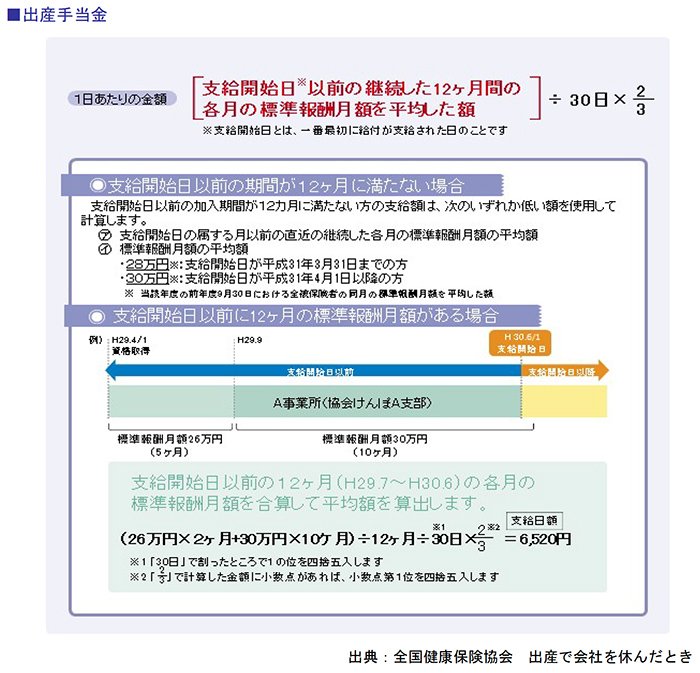

2.出産で給付される手当金の概要

産休中に申請すると給付されるのが「出産手当金」です。

事業所の健康保険組合等から出産手当金が支給されます。

国や自治体の制度ではないので、自営業などの国民健康保険の加入者は対象になりません。(歯科医師国保の場合は出産手当金の支給はありません)

また、出産手当金と同様に「出産育児一時金」があります。

子供一人の出産につき決められた金額が支給される制度で、産科医療保障制度への加入によって金額が違います。

子供一人に対して支払われるため、多胎児の場合はその子供数に合った金額です。

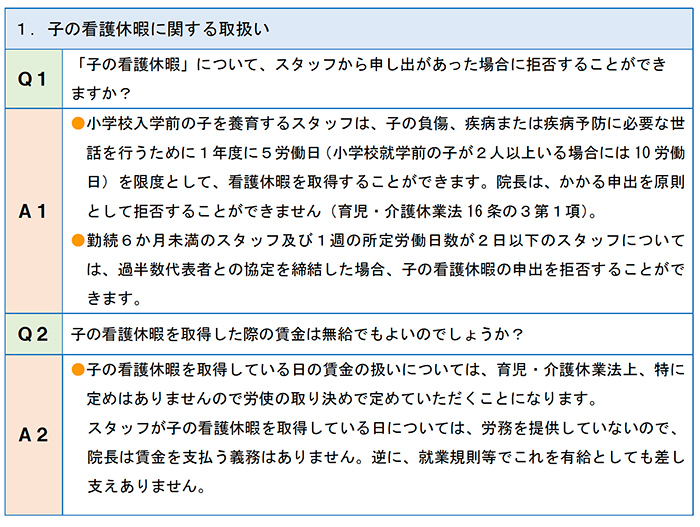

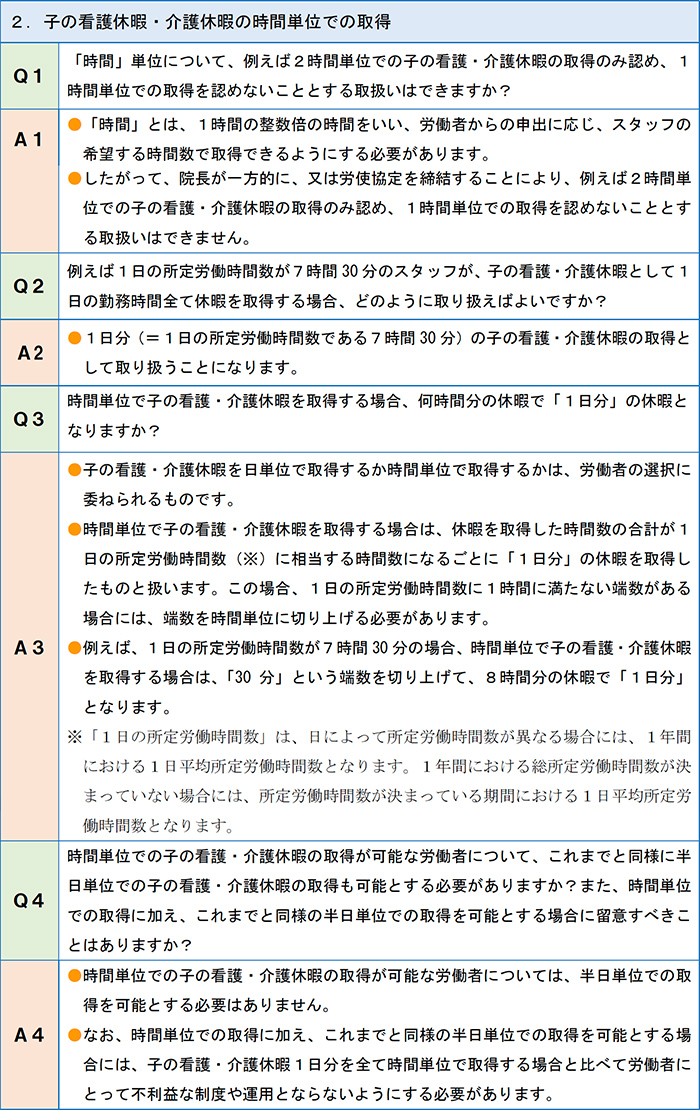

4.子の看護休暇や介護休暇等に関するQ&A

厚生労働省では、子の看護休暇・介護休暇の取得のために制度改正を行い、時間単位での取得ができるようになりました。

また、男性の育児休業取得増加にも取り組んでおり、休業時給付金が支給されるようになっています。

厚生労働省は、休業・休暇取得の推進を図るために、事業主を対象としたQ&Aを掲載しています。

■参考資料

厚生労働省:「IKUMENN効果」リーフレット

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A

改正育児・介護休暇の時間単位での取得について

あなたも取れる産休&育休

全国健保協会:出産で会社を休んだ時

日本年金機構:出産手当金について