- ニューノーマル時代における環境変化

- 業務プロセスを変革するDXへの取り組み

- DXを効果的に推進するためのノウハウ

- 成果を挙げた中小企業のDX事例

1.二ューノーマル時代における環境変化

2020年以降、世界的な新型コロナウィルスの感染拡大に対応するため、対面接触が制限される新しい生活様式が常態化しました。こうした変化はニューノーマルとも呼ばれます。

そのニューノーマル時代において、企業が生き残りをかけ、業務内容やサービスの改善・変化を志向する場合に、デジタル技術の活用は避けて通ることはできません。

今回は、こうしたデジタル技術による変革、いわゆるデジタルトランスフォーメーション(以下DX)を推進するためのポイントやノウハウについて紹介します。

1.生活様式の変化がもたらす経営への影響

(1)ワークスタイルの変化

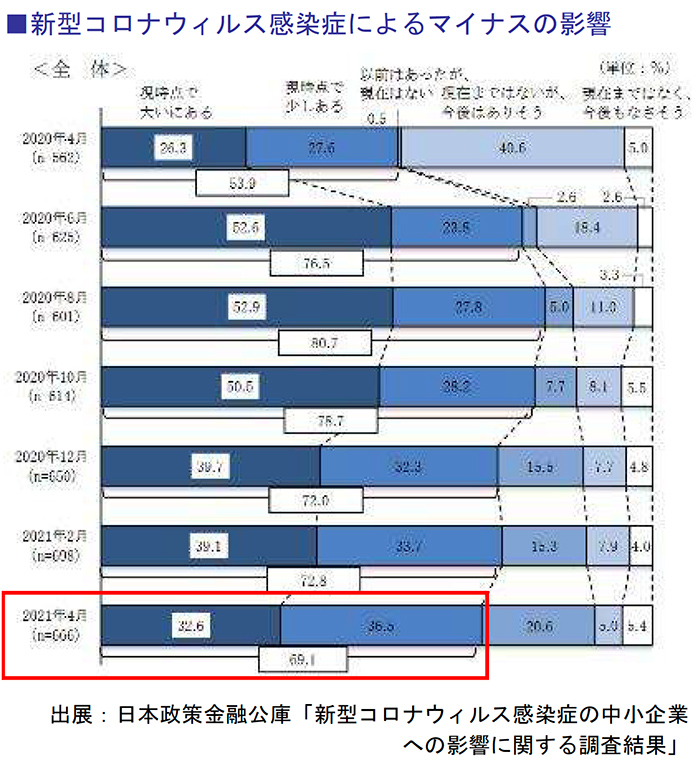

コロナウィルス禍では、「人との接触を極力避ける」生活様式が常態化し、緊急事態宣言による経済活動の停滞によって、多くの中小企業の経営が打撃を受けました。

上図の中小企業景況感調査でも、2021年4月の段階で、約7割の中小企業がマイナスの影響を受けたと回答しています。

同調査では、マイナス影響の内容として、「企業・消費者の需要減少」に次いで、「営業活動の制約」が挙げられており、対面接触機会を制限された影響が大きいことを表しています。

こうした状況の中で、オフィスへ出勤せずに業務を行う在宅勤務や、オンラインによる会議や営業手法など、非対面接触を前提としたワークスタイルへの早急な転換が求められることになりました。

(2)ビジネスモデルの変化

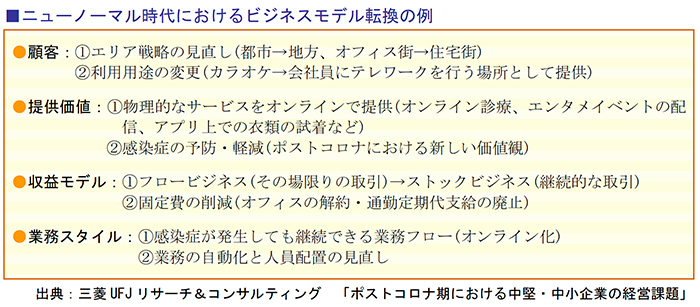

対面接触が制限される中で、人々の消費行動や価値観も大きく変化しています。

ニューノーマル時代の需要にあったサービスとそれを提供するための仕組みづくりなど、ビジネスモデル自体の見直しを迫られることも考えられます。

(3)ICT技術導入による業務効率化

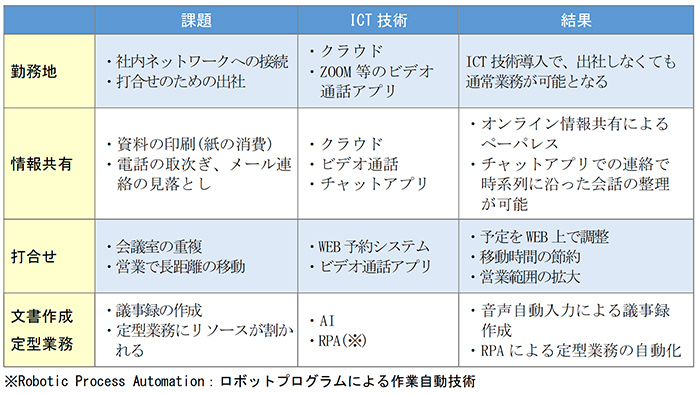

ワークスタイルやビジネスモデルが大きく変化する中で避けて通れないことが、デジタル技術によるコミュニケーションを可能とするICT技術の導入です。

下表のように、業務の様々な課題をICT技術によって、効率化することが可能となります。

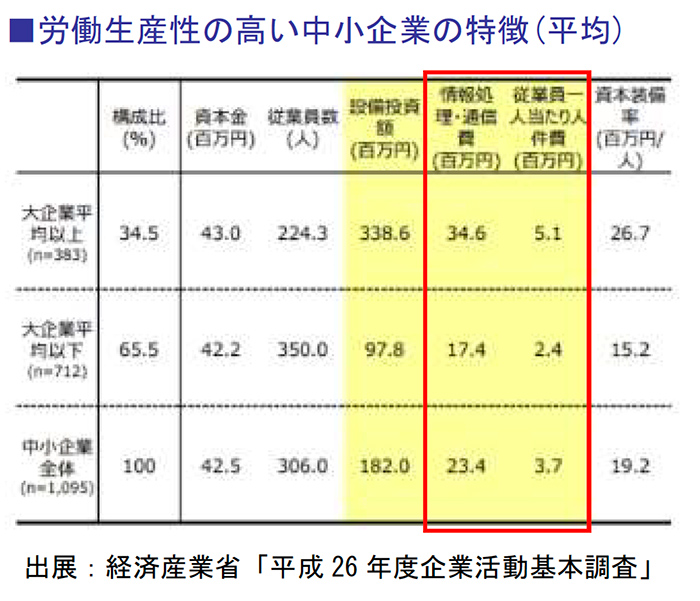

昨今、特に中小企業においては、社員一人当たりの生み出す成果である労働生産性を向上させることが課題となっています。

ICT技術導入によって業務を効率化することは、社員のリソースを確保し、更なる売上に貢献できる状況を生み出すことに繋がります。

実際に、中小企業規模で見ても、情報処理・通信費の割合が大きければ、労働生産性も向上しているという調査結果が出ています。

2.日本企業が直面する「2025年の崖」

これまでは、コロナウィルスの感染拡大に伴う生活様式の変化に対応するため、企業がICT技術の導入を進めている、または迫られている状況にあることを紹介しました。

そうした変化と並行して、企業が自社のICT技術をアップデートする必要に迫られる社会的課題が存在します。

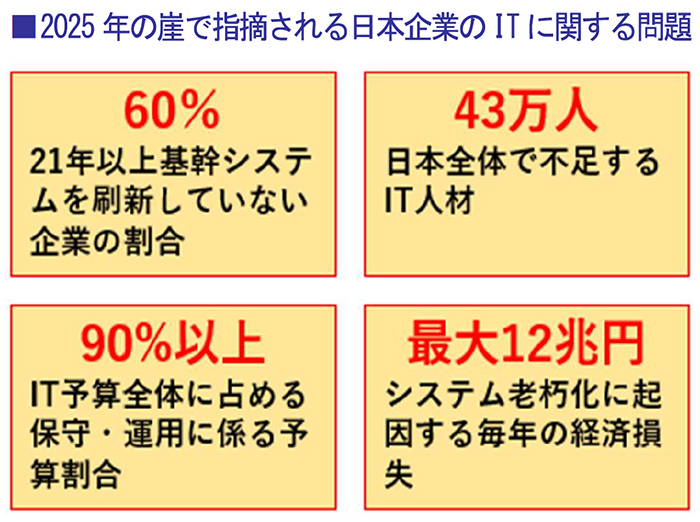

それは、経済産業省の発表したDXレポートの中で指摘されている「2025年の崖」(既存ITシステムの崖)と呼ばれる問題です。

「2025年の崖」とは、長年(目安は20年以上)利用してきた各企業の基幹システムを速やかに刷新しなければ、下図のような問題が2025年ごろに顕在化するという警告です。

元々、各企業は自社独自のシステムの構築・保守を開発会社に依頼してきたのですが、昨今の世界的なICT技術の向上と、業種や分野を超えた企業同士の提携といった機運が高まってきたことで、ITシステムそのものを統合することが喫緊の課題となってきました。

そのため、自社独自かつ、旧態依然のシステムが残存し続けた場合、そうした成長領域に乗り遅れるばかりか、複雑化・老朽化したシステムの保守に多大なリソースを投入しなければならないこととなります。

こうした問題や社会情勢の変化といった流れの中で、デジタル技術を導入することで、企業の構造や働き方、ビジネスモデルを、よりよい形に変化させていくことが求められます。

そうしたデジタル技術による変革をDXと呼び、次章以降で、DXを推進するためのポイントについて、詳しく解説します。

2.業務プロセスを変革するDXへの取り組み

1.生産性向上に貢献するDXの推進

経済産業省が発表しているガイドラインによれば、DXとは「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されています。

より単純に表現すると、「デジタル技術で業務スタイルやビジネスモデルを変革し、より高い付加価値を生み出す(提供する)こと」を指します。

単にツールを導入するだけに留まらず、そのツールを最適に使いこなすことによって、ペーパレス化が実現してコストとリソースが改善する、もしくはサービスの質が向上して売上が増加するといった、目に見える成果が上がって初めて、DXが完了したということができます。

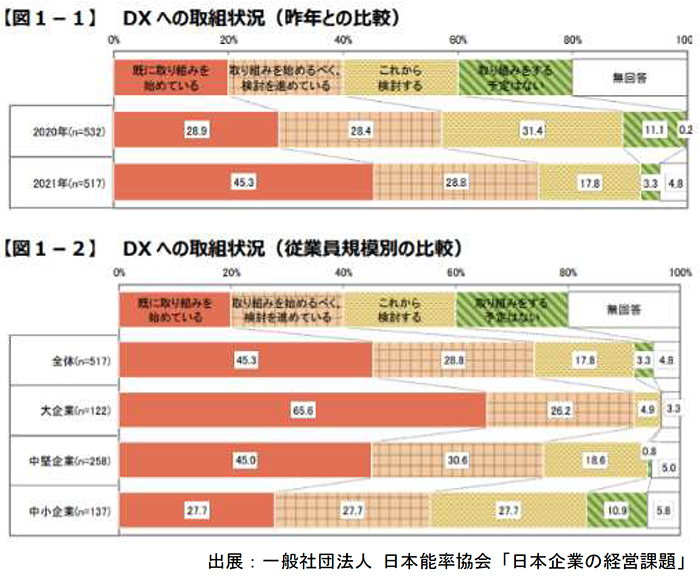

前章で紹介したニューノーマル時代への対応に備え、DXに取り組む、またはこれから取り組もうとしている企業は増加しており、中小企業の内の約3割が既に取り組み始めているという調査結果が出ています。

また、中小企業に対してDXへ取り組みを後押しする「DX投資促進税制」が新設されました。

これは、企業がDX実現のために必要とされるクラウド技術を活用したソフト・ハードといったデジタル関連投資に対して、特別償却や税額控除の優遇措置を受けることができるものです。

このように、官民の双方で、DXへの取り組みについて意欲が高まっています。

2.「IT化」した先にあるDX

(1)デジタイゼーションとデジタライゼーション

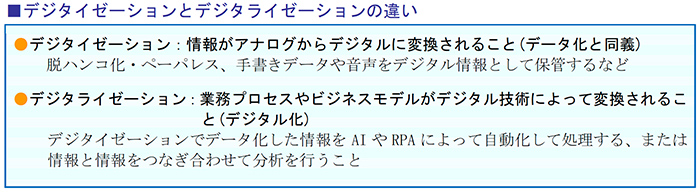

先に紹介したように、ITツールを導入して企業の活動をデジタル化するだけで終わってしまっていては、DXに取り組んでいるとは言えません。

デジタル化を果たすことは、DXの過程の一つであり、その先に実現したい目的や姿が描けているかどうかが重要になります。

そして「デジタル化」は、段階と内容によって、「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」に分かれます。

それぞれの定義や事例については、下記のとおりです。

DXを推進するために最初に取り組むことが、点在するアナログ情報をデータ化すること(デジタイゼーション)です。

データ化された情報は線として繋げることが可能になり、効率化や利便性の向上(デジタライゼーション)を達成することができます。

そして各点を結ぶ線が一つの面になり、より大きな変革が起きることをDXと捉えることができるのです。

なお、デジタイゼーションの段階で最も避けなければならないことは、会社全体で掲げた目的は同じであっても、それを実現するためのツールは、各部門ごとに異なっている状況です。

例えば、デパートで各部門における顧客データをデジタル情報に変換して一元化し、カスタマージャーニー(顧客の商品購入までのプロセス)分析を行うといった目的を持っていても、異なるツール・異なる方法でデータをデジタル化してしまっては、最終的にそれらを統合する際に、一から作り直さなければなりません。

それでは、デジタイゼーションにかけた費用もリソースも無駄になってしまうため、必ず最初から統一されたデータベースに、定められた情報を集約することが必要となります。

また、デジタイゼーションからデジタライゼーションへと移行する段階では、デジタル情報を扱うためのリテラシーの向上を図ることも重要です。特に、個人情報を扱う際には、情報が繋がることで外部への流出の可能性が高まることを認識しなければなりません。

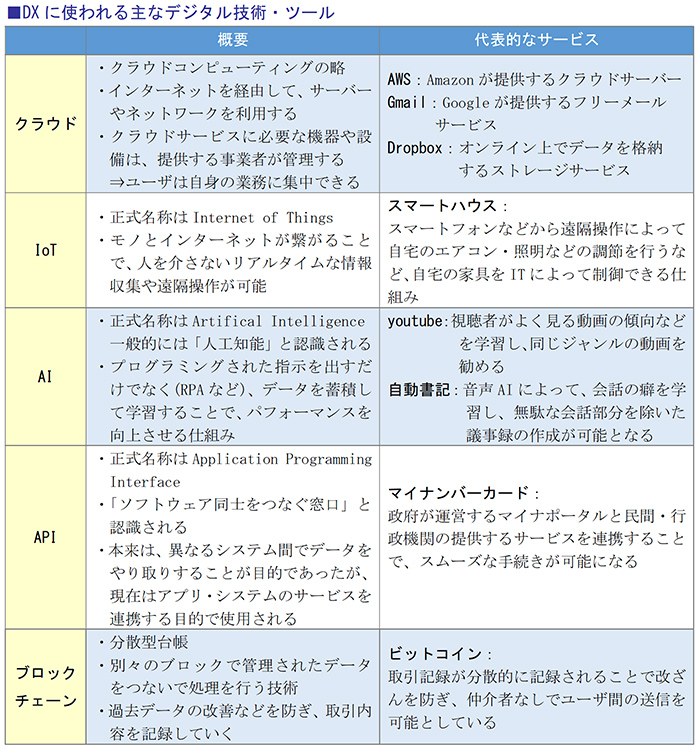

(2)DXに貢献するデジタル技術

DXを実施するためには、情報のデータ化、デジタル技術導入による業務プロセス、ビジネスモデルの変革といった過程があると紹介しましたが、ここでは、実際にDXの推進のために使われる代表的なデジタル技術を紹介します。

これらのデジタル技術・サービスは、提供している会社の設定した基準に則って使用する(AWSやGmailなどのクラウドサービス)か、自社の特性に合わせてカスタマイズする場合もあります。

いずれの場合も、そのデジタル技術を採用することで、どういったことを成し遂げたいかという目的がなければ意味がありません。

3.DXを効果的に推進するためのノウハウ

1.DXをスムーズに進めるための心構え

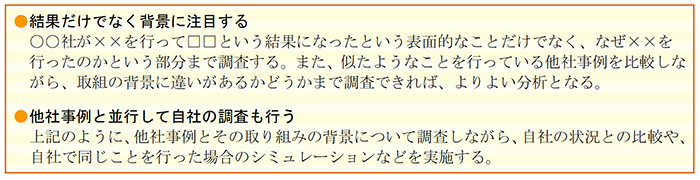

(1)他社事例の研究で時間を浪費しない

まず、スタート地点で気を付けなければならないのは、DXに成功している(といわれている)企業の事例を探して研究し、そのやり方を踏襲する前例主義に走ることです。

企業がDXに取り組む際には、まず自社における課題を把握し、そこからどう変化していきたいかというビジョンを描く必要があります。

そのため、DXに成功している企業の取組を真似したところで、それが自社の課題を解決し、理想とする成果をもたらす可能性は極めて低いと言えます。

無論、目的を持って行う他社事例の研究には大いに意味があります。

その際、特に意識することは下記の点となります。

いずれにしても、他社事例の研究は時間をかけて納得いくまで行うのでなく、期限を定め、情報の取捨選択ができるくらいで留めることが望ましいといえます。

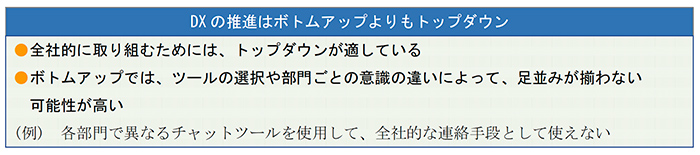

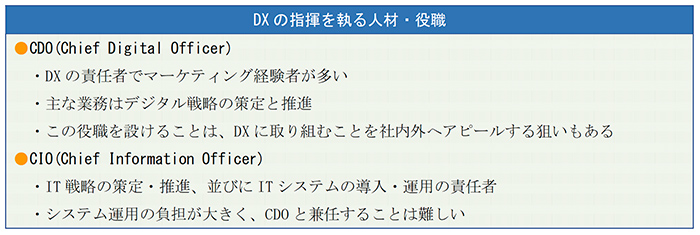

(2)DXの推進は経営者がリードする

DXは、経営トップが標榜するだけで部下に丸投げせずに、取り組む目的や内容にコミットし、トップダウンで実施することが不可欠になります。

DXは会社の一部でなく、全社的な変革が起きて初めて成功したといえるため、トップダウンでなければ、部門ごとの取り組む姿勢に差が出てしまいます。

2.DXに取り組む際のポイント

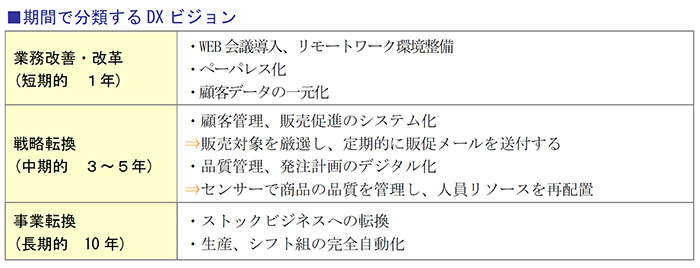

(1)既存業務の見直しとビジョンの策定

DXに取り組む際に強く意識しなければいけないのは、デジタル技術を導入したことで、自社にとって全く新しい新規事業のアイディアが、いきなり生まれてはこないということです。

全社的にDXに取り組むためには、自社におけるデジタル技術を通した業務の効率化や顧客満足度の向上といった課題を洗い出す既存事業の見直しから始めます。

その過程で出てきた様々なDX課題は、それぞれの次元に応じて、喫緊に取り組むべきか、中長期的に取り組むかを分類し、自社全体のDX推進ビジョンを構築していきます。

(2)プロジェクトチームのトップは社内人材を指名する

DXによって達成したいビジョンが定まり、経営トップ層からの承認を得ることができれば、実行していくためのプロジェクトチームを結成します。

その際に、チームのトップには、デジタル技術の知識よりも、部署を超えて調整を行うことに長けた人物が適任です。

デジタル技術に精通した人材だけでチームメンバーを固めてしまうと、ビジョンの内容が伝わらずに、便利(とメンバーが考える)なツールを導入すること自体が目的となって、他の社員がついていけなくなる可能性があるからです。

また、外部でデジタル部門のトップを経験した人物に頼るということも考えられますが、自社の業務や組織の仕組みに精通していない人物を、コントロールタワーに据えることも、やはり失敗の原因となりかねません。

外部の専門家は、知識が不足している部分を補完する技術的なスペシャリストとして、関わってもらうことが理想的といえるでしょう。

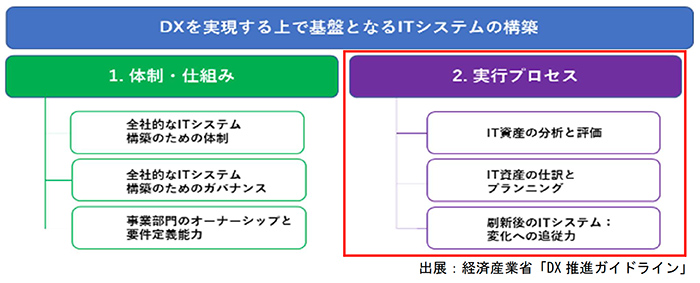

(3)既存システムの評価と基盤システムの導入

実現したいビジョンが定まり、DXを推進するための体制づくりが整えば、基盤となるシステムを導入してDXを実行する段階となります。

経済産業省の「DX推進ガイドライン」では実行プロセスとして、①IT資産の分析と評価、②IT資産の仕訳とプランニング、③刷新後のITシステム:変化への追従力、という3段階のフェーズが示されています(下図参照)。

①のフェーズでは、第1章でも紹介した20年以上使用されている基幹システムがないか、または旧システムの更新にかかる費用と新システムの導入費用などを比較して、技術的負債を減らしていくことから始めます。

また、情報管理が部門ごとでなく全社的に行えるためのシステム環境が整っているかどうかも確認する必要があります。

②のフェーズでは、DXビジョン実現に必要な新たなシステムを導入する際の、PoC(Proof of Concept:実現可能性の検証)と呼ばれる検証の時間を設けることが欠かせません。

PoCでは、あるシステムを導入したことで業務時間がどれくらい削減できるかといった具体的な目標値を定め、最小規模の環境を作って検証を行います。

ポジティブな結果が出れば、システムの本導入に向けて動き出し、ネガティブな結果であれば、検証時の課題を可視化し、次の検証に繋げていきます。

③のフェーズにおいては、システムを本格的に導入した後、想定した成果が出ているかどうかを評価しながら課題の修正を行います。

そして、システム同士の連携や社会状況に応じた更新作業を行いつつ、当初設定したビジョンの実現に向けて最適に稼働できる環境を構築していきます。

4.成果を挙げた中小企業のDX事例

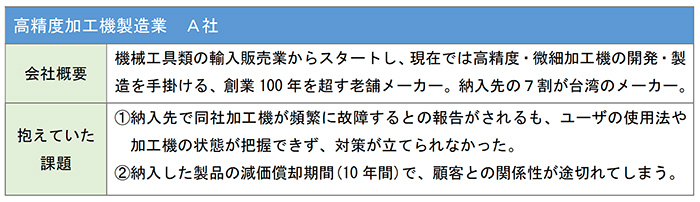

1.IoT技術による納品後のアフターサービスに活路を見出したA社

A社では主に、取引先からの要望に合わせた高精度加工機を開発・製造していましたが、納入した製品が期待通りのパフォーマンスを上げられていないといった状況が続いていました。

取引先で技術者の転職によって加工機を扱うノウハウが継承されない、普段どういった方法で加工機が使用されているかが把握できず、故障やパフォーマンスが低下した際に対応できないといったことが原因でした。

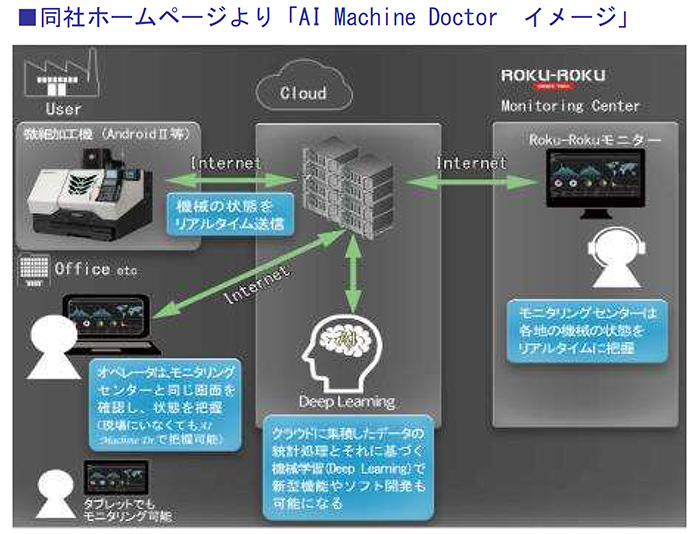

そこでA社は、納入する加工機にセンサーを設置し、最小10ミリ秒の感覚で取得したデータをクラウド上で見える化するシステムを構築して、同社の技術者が遠隔監視を行えるようにしました。

これにより、故障やパフォーマンス低下の原因究明や製品の使用方法についての指導などが可能となったのです。

これは、単に製品のパフォーマンス維持だけでなく、製品納入後もユーザとコミュニケーションを取り続けることで関係性を強くするという利点もあり、減価償却期間に顧客と疎遠になってしまうという課題も同時に解決することができました。

加工機の使用ノウハウの共有に限らず、稼働状況を常に監視することで、故障の可能性を未然に察知し、対応する「先回り保全」といった、納入後のアフターサービスで稼ぐというコト売りのオプションを持つことができたのは、DXによる変化の事例です。

2.クラウドによるサービス管理で経営を立て直したB社

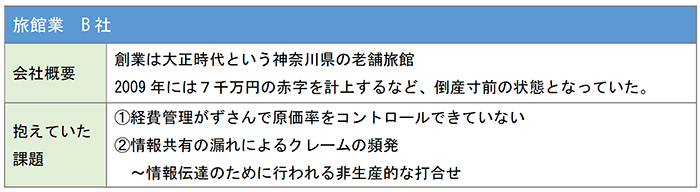

B社は元々、大正時代から続く老舗の旅館を経営していたものの、バブル崩壊後から売上が減少し始め、4代目の社長が就任した当時は、約3億円の売り上げに対して、赤字が7千万円、借入金が10億円を超すという経営状態でした。

当時はリーマンショックの影響で売却する選択肢もなかったため、早急に経営改革を実行しなければなりませんでした。

赤字に繋がる主な原因が、ずさんな経費・勤怠・情報管理であり、顧客からの要望などを共有する際も、紙ベースや口頭での情報伝達を主としていたため、関係する社員に行きわたらず、結果クレームに繋がるということが頻発するという状況でした。

また、伝達の齟齬が起きないように打合せの回数を増やすことで、ますます非生産的な業務が増えるという悪循環も生まれていました。

こうした状況を打破するために、デジタル技術を導入して業務を効率化する取り組みを始めました。

その際、基幹となるシステムを、ベンダーではなく自社で開発したことが、その後の飛躍に繋がります。

同社が開発したシステムは、クラウドシステムのプラットフォームをベースにした予約システムから始まりました。

その後、顧客・スケジュール・勤怠の管理機能から、原価管理や会計処理に至るまで、旅館・ホテル業で必要となる各データを一つの基盤で処理できるシステムを完成させます。

これらの情報は、クラウド上に集約されているため、社員同士の伝達の手間や伝え漏れを無くし、大幅な業務効率化を達成することができました。

また、顧客情報の蓄積によって好みに合わせた食材の仕入れを行い、廃棄量を低減させるなど、原価率をコントロールすることもできるようになったのです。

基幹システムによって達成できた内容は、3章で紹介したDXビジョンの分類では、短期的な業務改善・改革に分類されます。

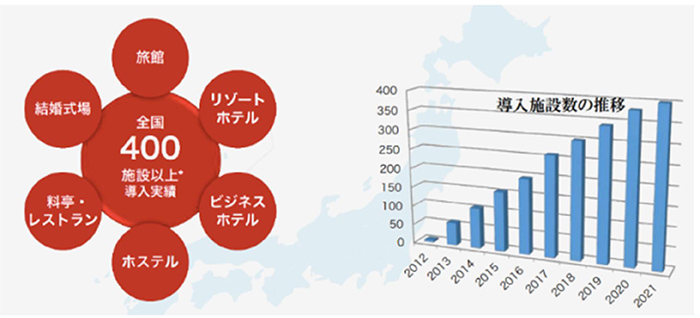

しかし、自社でシステムを開発し、旅館・ホテル業界で必要とされる要素をカスタマイズしていったことによって、本業の旅館経営に留まらないもう一つの稼ぎ方ができるようになりました。

それは、基幹システムを同業他社へ提供するライセンスビジネスです。

旅館やホテルだけでなく、レストラン・結婚式場に対してもサービスを提供しており、全国での導入実績は2021年時点で400を超えています。

また、基幹システムの提供によって繋がった旅館同士のネットワークを駆使し、それぞれが足りないリソースを融通しあうという宿泊業界版マッチングサービスのPoCを行うなど、次なるイノベーションに向けて前進しています。

今回紹介した2つの事例に共通していることは、喫緊の課題を解決するために導入したシステムが、稼ぐための戦略やビジネスモデルそのものまで変えたという点です。

DXに取り組む際には、まず現状の課題を整理し、デジタル技術による解決方法を考えて、できる部分から始めていきます。

そして、一つひとつの課題をデジタル化によって解決するごとに、そこで蓄積された情報や技術を結合し、より大きなイノベーションを生み出すということが、DXの神髄といえるでしょう。

■参考資料

「新型コロナウィルス感染症の中小企業への影響に関する調査結果」 日本政策金融公庫

「ポストコロナ期における中堅中小企業の経営課題」 三菱UFJリサーチ&コンサルティング

経済産業省:「平成26年度企業活動基本調査」

「DX推進ガイドライン」

「日本企業の経営課題」 一般社団法人 日本能率協会

「DXのしくみ」西村泰洋 著

「IGPI流 DXのリアル・ノウハウ」冨山和彦 望月愛子 共著