- キャッシュレス決済の普及状況

- キャッシュレス決済方式のメリット・デメリット

- キャッシュレス決済方法の種類

- 医療機関向け医療費後払いシステムの活用

1.キャッシュレス決済の普及状況

現在、政府ではキャッシュレス化に向けた取り組みを行っています。

2025年に開催される大阪・関西万博にむけて、「支払い方法改革宣言」として「未来投資戦略2017」で設定したキャッシュレス決済比率40%の目標を前倒しし、高いキャッシュレス決済比率の実現を宣言し、さらに将来的には、世界最高水準の80%を目指していくとしています。

このキャッシュレス化は医療機関にも少しずつ普及しています。

歯科医院では自由診療への取り組みが進められており、その支払い方法としてクレジットカード払いを導入している歯科医院は多数あります。

また、スマートフォンの普及により若い世代では、医療機関においても保険診療の窓口負担分をスマートフォンによる支払で依頼するケースも増えています。

今回は、医療機関に関係するキャッシュレス決済について紹介します。

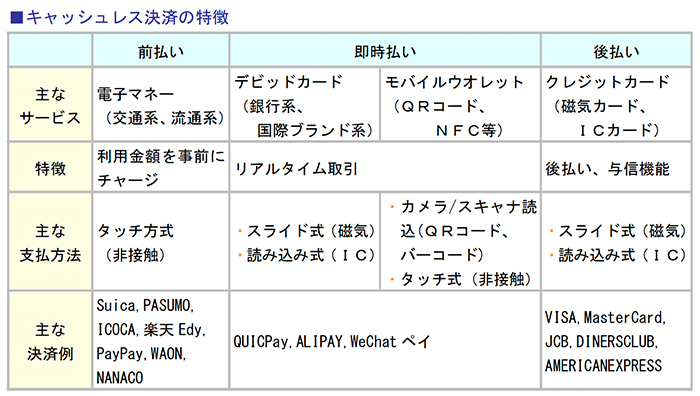

1.キャッシュレス決済の特徴

キャッシュレス決済の特徴は、支払い手段の違いです。

電子マネーで知られている前払い式、デビットカード等で知られている即時支払い式、クレジットカードによる後払い式があります。

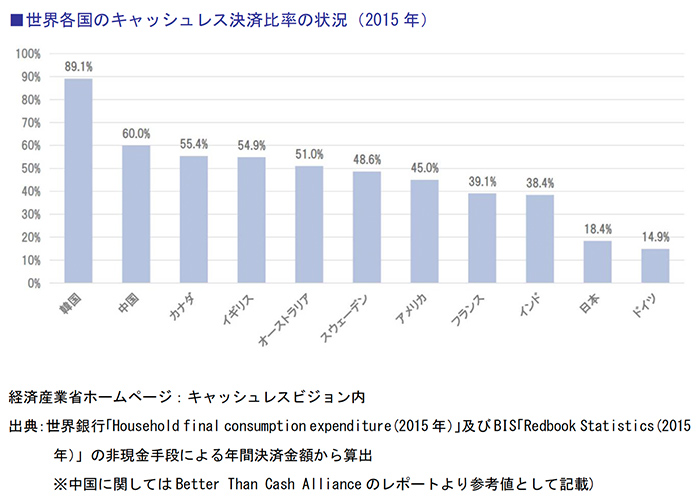

経済産業省のキャッシュレスビジョンによると、世界各国のキャッシュレス決済比率は韓国の89.1%を始め、キャッシュレスが進展している国では40%~60%台となっているのに対し、日本では18.4%にとどまっています。

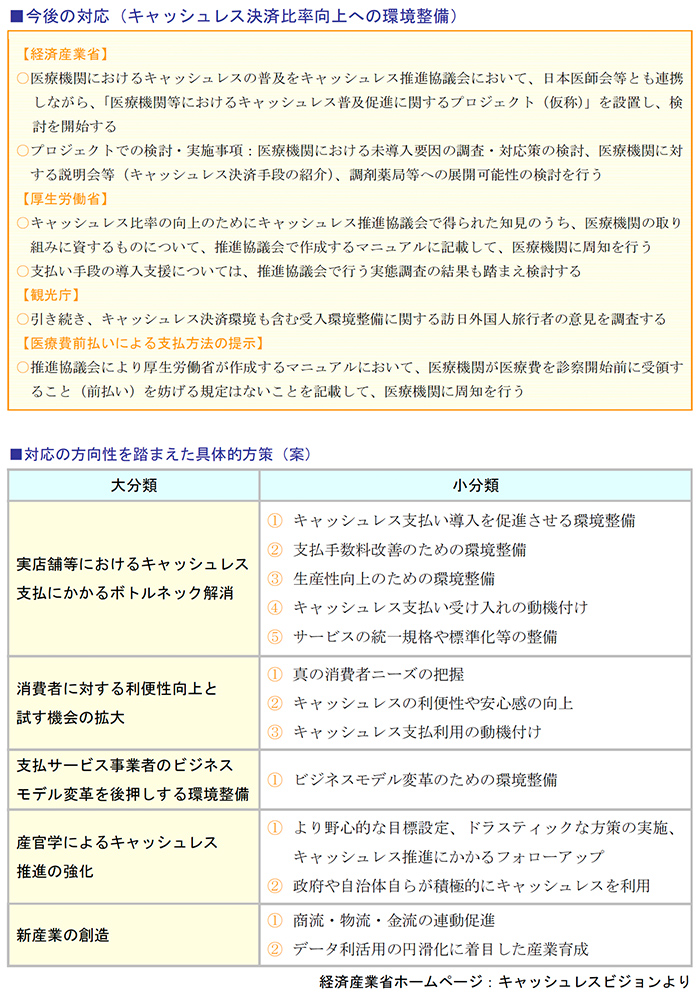

2.キャッシュレス決済への経済産業省の主な取り組み

経済産業省では、キャッシュレス決済比率向上への環境整備と、医療費前払いによる支払方法を提示しています。

政府としては、キャッシュレス社会の実現に向け、平成30年夏に産官学から構成される「キャッシュレス推進協議会」を設立し、オールジャパンの取り組みとして産官学が連携した行動をスタートさせています。

また、医療費の前払いについては、医療機関向けマニュアルに記載し、周知していくとされています。

2.キャッシュレス決済方式のメリット・デメリット

一般市場では政府の後押しを受け、キャッシュレス化は進んでいくと思われ、この流れは医療業界にも進出してきています。

自由診療等の高額な支払に対応するよう、クレジットカードの利用ができる歯科医院は多いのですが、その他のキャッシュレス決済までできる歯科医院はまだ少ないようです。

また、外国人観光客が増加している現状で、観光客の急な発症による治療について、支払対策も考えなければいけません。

今後、患者満足度の向上と他院との差別化を考えると、キャッシュレス決済の導入は検討が必要です。

1.待ち時間解消のためのキャッシュレス化

歯科医院への患者からのクレームに「待ち時間が長い」というものがあります。

完全予約制の歯科医院でも、診療前や診療後に待たされて「予約しているのに何故」といったクレームが発生しています。

待ち時間を軽減するためにも、会計でのキャッシュレス化は有効です。

レセコン機能と連動することができるシステムを構築すると、電子決済やクレジットカードの利用がスムーズになります。

入力間違いや計算し直し、お釣りの準備や数え間違い、といった会計業務のミス対策になり、歯科医院側にもメリットは出てきます。

また、長く通院する必要のある患者(慢性疾患や予防、インプラントのように定期検診が必須のケースなど)が、キャッシュレス決済の業者と歯科医院と登録・契約すると窓口現金分がすべて後払い、というシステムもあります。

一方、キャッシュレス決済のデメリットとしては、利用に際して手数料が掛かることです。

手数料の設定額は様々ですが、平均すると3%前後になります。

保険の窓口負担は3割が多いため、実際は診療費全体の1%位の負担になります。

2.キャッシュレス決済のメリット・デメリット

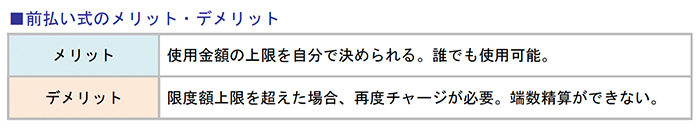

(1)前払い式

前払い式のキャッシュレス決済で主なものは電子マネーであり、特徴は事前チャージを行うことが必要な点です。

メリットとしては、使用する金額の上限を自分で決めることができ、使用しすぎの防止が可能なこと、また、年齢や就業等に条件がなく、誰でも使用可能なところです。

デメリットとしては、使用時に限度額上限を超えた場合、再度チャージが必要となって手間がかかること、残額に端数が残ること、精算ができない、もしくは難しいことです。

近年はクレジットカードと連携させ、自動でチャージできるサービスも出てきています。

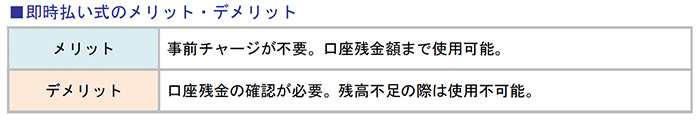

(2)即時払い式

即時払い式の主流は、デビットカードです。

近年ではQRコードやNFCを利用したスマートフォン決済でも金融機関口座と連携することで、即時決済ができるものも出てきました。

特徴としては、事前チャージが不要で、口座引き落としがその場でされることです。

メリットとしては、口座に残高があれば、使った分だけ引き落とされ、事前チャージの手間や決済日までに口座への入金の手間が省けることです。

一方デメリットとしては、口座残金の確認が必要なことや残高まで使用できることで使いすぎが起こること、残高不足の際には使用できないことが挙げられます。

(3)後払い式

後払い式では、クレジットカードが代表に挙げられます。

特徴は、請求日が決まっており、後日の支払日が明確になっていることです。

メリットとしては、手元に現金が無くても設定された上限金額までいくらでも使用できることと、一括支払いのほか分割払いが可能なことです。

デメリットは、カードを持つ際に与信審査があり簡単には持てないことと、起こる請求時には、口座に支払い金額を用意しなければならないことです。

最近では、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカードなどをアプリ内に登録すると、スマートフォンで使用できるサービスも増加しています。

ApplePayやPayPay、楽天Pay、OrigamiPayといったスマートフォン決済やd払いのような毎月の携帯料金に合算し、支払いが可能になるキャリア決済なども出てきて、スマートフォンによる支払いが非常に便利にできるようになっています。

(4)ポイントの付加と消費増税対応について

キャッシュレス決済を利用した際、ポイントが付加されるようになっているものが多く、利用金額の何%分のポイントが還元されるものや、クレジットカードとの組み合わせでポイントが溜まるといったサービス、定期的にポイント還元率が上がるといったイベントを開催しているものもあります。

本年度の消費税増税に際し、中小企業事業者への支援策でキャッシュレス・ポイント還元事業が始まっていますが、保険診療を行っている医療機関及び保険適用外のいわゆる自由診療については補助対象外とされています。

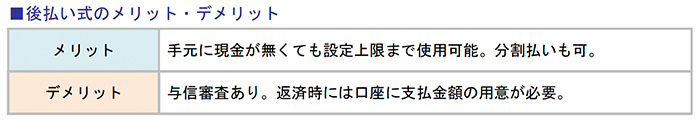

3.インバウンドへの対処

近年、海外からの観光客が増加するに伴い、観光中の発症で来院する外国人の患者数も増加しています。

諸外国では、自由診療が通常でカード払いが主流となっていますが、ほとんどの歯科院では、外貨払いを受け付けていません。

未収金となることを防ぐ意味でも、キャッシュレス決済の導入は必要だといえます。

その他、外国人患者へのサービスを付加できると、救急以外でも取り込める可能性が出てきます。

3.キャッシュレス決済方法の種類

最近では、クレジットカード払いのほか、交通系IC、アプリによるスマートフォン決済(QRコード決済)など、キャッシュレスによる支払方法は多様化しています。

会計時に面倒な手続きがなく、時間も短縮できてスムーズに決済が可能であると同時にポイント還元などの利用者にメリットもあるキャッシュレス決済は、今後も広っていくと予想されます。

1.スマートフォン決済の種類

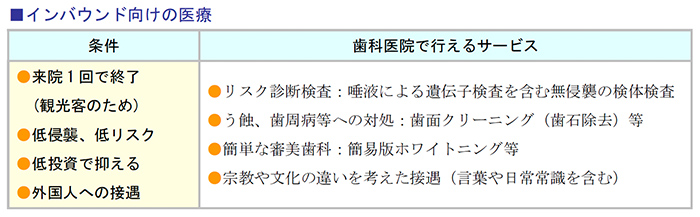

(1)PayPay

PayPayは、ソフトバンクグループ株式会社、ソフトバンク株式会社およびヤフー株式会社の3社が共同出資するサービスで、今後の展開が期待されています。

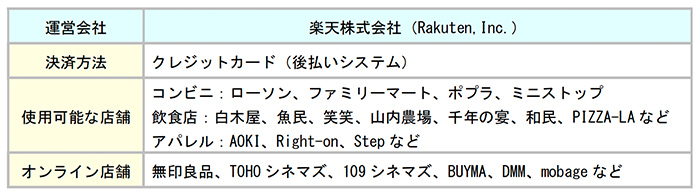

(2)R PAY

R Payは、楽天グループが運営し、ショッピングサイトや格安スマートフォン、銀行などさまざまなサービスを展開しています。

楽天Payに対応しているとポイント還元があり、対応店舗も多くあります。

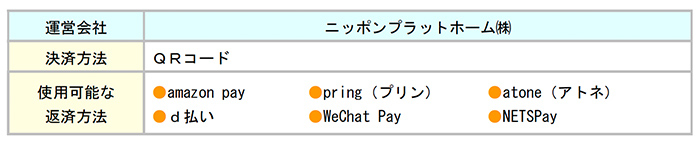

(3)ニッポンタブレット

スマートフォンにアプリを入れて、QRコード決済で支払うシステム。

複数の決済方法を選択できるシステムです。

2.電子マネー決済の種類

電子マネーは、企業やサービス、地域ごとに様々な種類があります。

カードや端末にチャージして利用するプリペイド式が主流です。

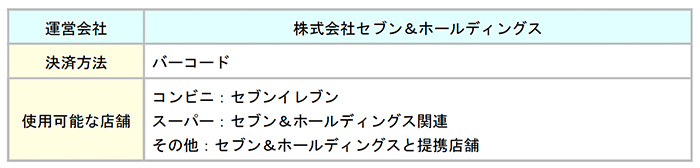

(1)nanaco(ナナコ)

nanacoは全国展開する株式会社セブン&アイ・ホールディングスが運営している電子マネーです。

クレジットカードのセブンカード・プラスと併用でポイントが還元されます。

(2)WAON(ワオン)

イオンリテール株式会社が運営する電子マネーです。

イオングループをはじめ、多くのお店や施設、自動販売機で利用できます。

イオンカードセレクトやイオンカードのクレジットカードと組み合わせて使うことで、よりポイントが還元されます。

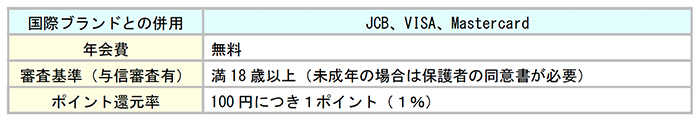

3.クレジットカード決済の種類

クレジットカード決済は、利用した金額が翌月銀行口座から引き落とされる後払い方式です。

分割やボーナス、リボ払いなど支払い方法を選べるほか、利用金額に応じてのポイント還元や、カード会員の特典などメリットも多数あります。

(1)Yahoo!(ヤフーカード)

少額の買物でも利用可能で、金額に応じてTポイントがたまるのがYahoo!JAPANカードです。

PayPay(ペイペイ)にチャージ可能なカードとなっています。

Yahoo!JAPANカードはTカードと一体型で、既存のTポイントをまとめることも可能です。

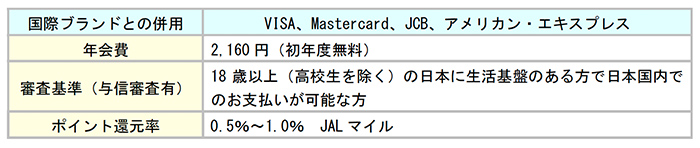

(2)イオンカード

イオングループで使えるクレジットカードで、電子マネーはWAONに対応しています。

イオングループでの買い物がポイント2倍になる他、映画鑑賞割引などの優待があります。

年会費も無料であり、イオン系列のスーパーなどで使用可能です。

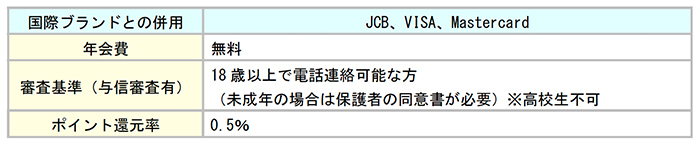

(3)JALカード

JALカードの特徴は、フライトマイルに加え、JALカード会員限定のボーナスマイルがあります。

ショッピングでも利用額0.5%のマイルが貯まります。

4.医療機関向け医療費後払いシステムの活用

歯科医院に通う患者からのクレームで一番多いのは、待ち時間の長さです。

受付してから、診察、診察後の検査、再度の診察、診察後の会計までの待ち時間の長さに耐えられず、医療機関に通院すること自体を躊躇する患者もいるようです。

特に診療が終わってからやっと帰れると思っているところ、会計で待たされると患者は特にイライラするようです。

こうした会計時間を待たなくて済むように、医療費の窓口負担金を後払いにするシステムが出てきています。

この新しいシステムは、クレジットカード等を利用するのではなく、医療費後払いシステムの業者と患者との契約と医療機関との提携により、会計をしないで帰宅できるというシステムです。

1.医療費後払いシステムの流れ

医療費後払いシステムも様々ありますが、大体が患者側からシステム会社に支払い方法を選択し、会員登録を行うことで、医療機関の窓口で診察申込時に「後払い」の利用を告げたり、システム業者が発行するカードを提示することで、診察後はそのまま会計をすることなく、帰宅できるようになっています。

診療費の窓口負担金については、翌日以降にメールで送信されてくるものや、システム業者のホームページで確認するもの、電話問い合わせで確認するもの等があります。

また、クレジットカード決済を登録することにより、スマートフォンアプリによる診療費の窓口負担分を後払いにすることができるシステムもあります。

(1)会員登録から支払い方法の選択

まずは会員登録が必要です。

どのシステムを利用するにしても個人情報をシステム業者に登録をする必要があり、本人情報と必要であれば家族の情報も登録します。(家族も後払いシステムを利用できる業者もあります)

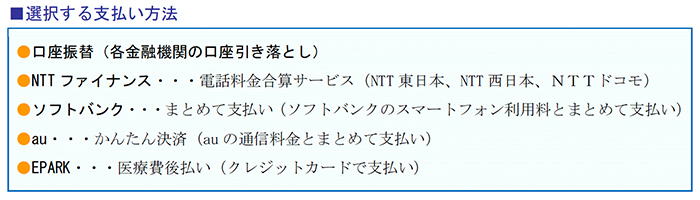

(2)支払い方法の選択

後払いによる支払方法を選択します。

口座引き落としやクレジットカード決済、携帯電話等の通話料との合算など、選択肢はいろいろあります。

(3)窓口で「後払い」の申し出

診察申込時に窓口において、診察券と一緒に「後払い」利用の申し出を行います。

登録しているシステム業者によっては、後払いシステム用のカードの提示が必要なものもあります。

(4)帰宅

診療後は、診察券や保険証の返還や院内調剤による薬の受領、院外調剤による処方箋の受領がない限り、そのまま帰宅できます。

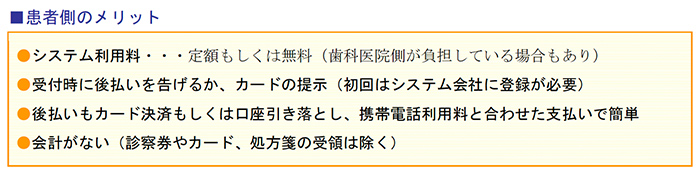

2.患者側のメリット

医療費後払いシステムの患者側のメリットとしては、システム利用料が定額もしくは無料である事、クレジットカードでの決済や口座引き落としによる支払、スマートフォン等の携帯電話料金と合わせての支払等であり、面倒な後払い方式ではないこと、会計の待ち時間がないことが挙げられます。

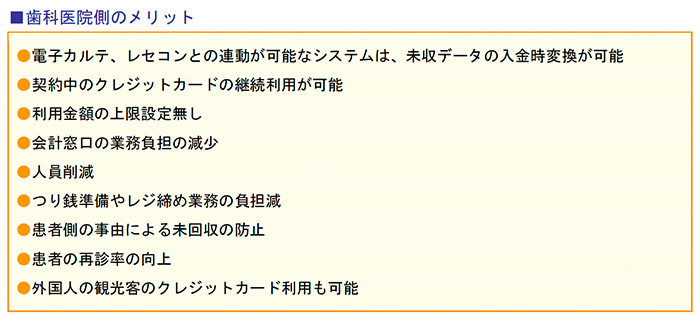

3.歯科医院側のメリット

後払いシステムの利用では、歯科医院側にもメリットがあります。

従来患者が利用しているクレジットカードの利用も可能であるほか、利用金額の上限がないこと、会計時の業務処理の負担軽減、人員削減、つり銭準備やレジ締めの業務負担の減少、患者側の理由による未収の防止、患者の再診率の向上等が挙げられます。

また、観光で来日している外国人の支払いにおいても、クレジットカードの対応をしていれば安心です。

システムによっては、レセコンや電子カルテとの連動ができて、通常は未収となる扱いが入金時に未収金を回収できるように自動化が図れるものもあります。

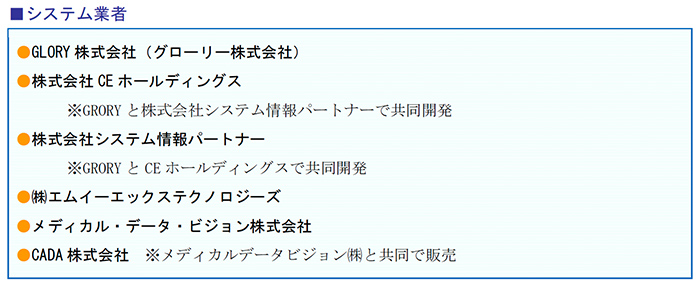

4.システム業者の種類

医療機関の後払いシステムは、数社でサービスを提供しています。

それぞれにシステムや手数料等にも違いがあるため、よく調査し、どこを利用するかについては検討が必要です。

■参考資料

各ホームページ:経済産業省

グローリー株式会社

株式会社エムイーエックステクノロジーズ

メディカルデータビジョン株式会社

nivaPay

ニッポンプラットフォーム株式会社