- 複雑化する労働トラブルの現状

- 院長が知っておくべき労働法知識

- 個別労働紛争解決制度の活用

- 歯科医院の労務トラブル事例

1.複雑化する労働トラブルの現状

医療機関は労働集約型の産業であり、歯科医院経営において労務管理は非常に重要です。

良い人材と思い採用したスタッフであっても、実際の医療現場で組織の一員として勤務する中では、様々な労務トラブルが発生してしまうことも稀ではありません。

労務トラブルは放っておくわけにもいかず、また対処を誤ると更に大きな問題に発展してしまうため、慎重かつ素早い対応が必要になります。

1.複雑化する労務トラブル

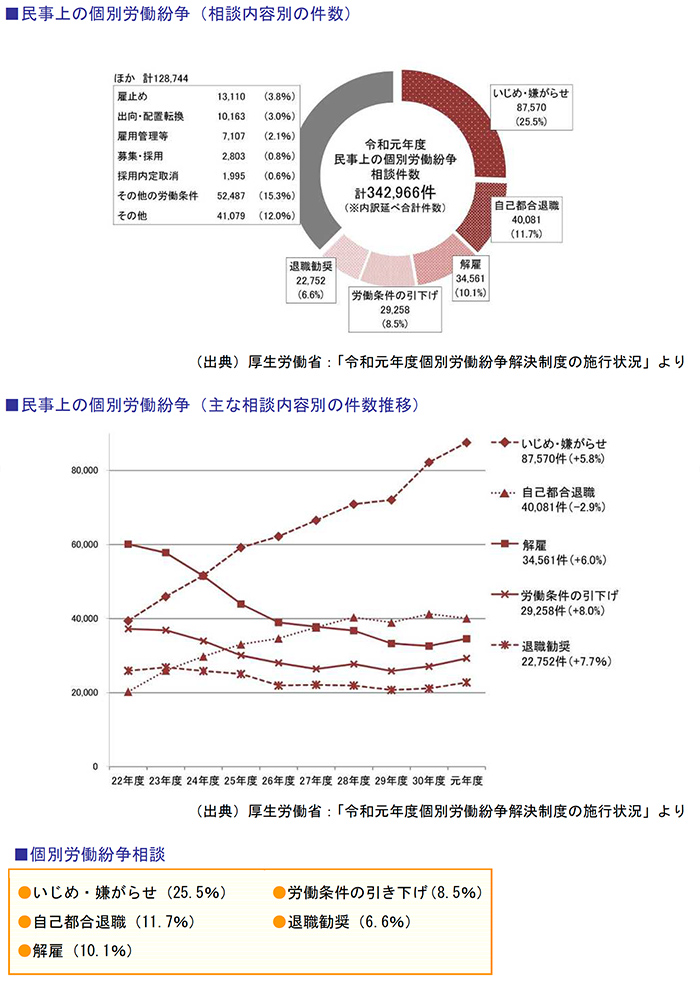

厚生労働省の統計によると、総合労働相談コーナー(全国の都道府県労働局及び労働基準監督署に設置)には、令和元年度の1年間に約118万件もの労働相談が寄せられており、その内訳としては、「法制度の問い合わせ」「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」「民事上の個別労働紛争相談」となっています。

民事上の個別労働紛争相談としては、「いじめ・嫌がらせ」「自己都合退職」「解雇」が上位を占めています。

その他には「労働条件の引下げ」「退職勧奨」等があります。

近年のような情報化社会では、SNSなどで、セクハラ・パワハラ、派遣切りなども大きく取り上げられていて、紛争内容は一層多様化しています。

組織よりも個人を重視するようになった現代では、人事労務トラブルは避けて通れないものになってきています。

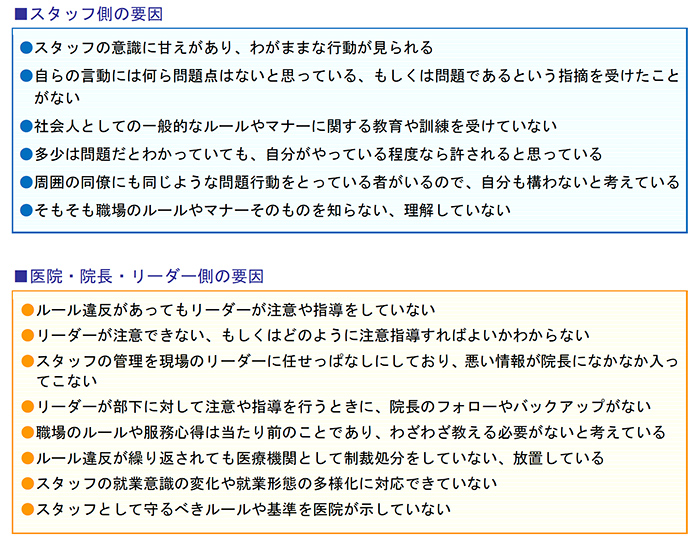

2.歯科医院において職場規律が乱れる要因

職場規律に乱れが生じるのは、スタッフ側や医院側(院長、リーダー)に要因があるケースはもちろんですが、その他様々な要因が複合的に重なり合って、職場の規律を乱していると捉えるべきです。

職場規律の乱れは、主にはスタッフ側の要因から発生しますが、同時に医院や院長、リーダーの対応の悪さや拙さがあるために生じているケースも見られます。

若いスタッフと話が合わないというリーダーは多く、文化や価値観・考え方などの相違(いわゆるジェネレーションギャップ)を認識している一方で、職場規律については、逐一教えなくてもわかるはずだと考える傾向にあります。

また、新入スタッフ教育で、職場のルールを十分に指導できていない医院も少なくありません。

本来、医院によって職場規律に関するルールやその基準が違うため、自院内で具体的に教育する必要がありますが、それを怠っているために両者の認識ギャップは埋まらず、問題が解消されないのです。

最近では非正規雇用のスタッフが急増し、就労形態が複雑化することによって、多様な価値観を持ったスタッフが職場に増えてきています。

そのため、職場の規律に関する認識のギャップはさらに拡大しています。

3.労務トラブルへの対処法

対処方法としては、労働に関するルールを明確にすることです。特に、解雇や残業など労働者とのトラブルが発生しやすい項目については、事前に明文化しておくことが重要です。また、トラブルが発生した時に相談できる専門家を持つことも重要です。

一般的には労働法規の専門である社会保険労務士が有効な相談相手となりますが、訴訟などに発展した場合には弁護士との連携も必要となります。

また、労務管理においては、必要となる労働関係のルールを理解し、従業員一人ひとりが活き活きと働ける職場の環境を整えることです。

そうする事で、スタッフ間のいじめや嫌がらせの防止にも繋がります。

2.院長が知っておくべき労働法知識

1.労働三法とは

歯科医院側とスタッフとの間に労務トラブルが生じた場合、そのトラブルを解決するための指針となってくれるのが労働法(労働関係の法律の総称)です。

代表的なものとして、「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」があり、これらを労働三法と呼びます。労働法はこの労働三法をはじめとし、労働者派遣法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法など多数の法律と命令(政令・省令)、通達、判例などから成り立っています。

(1)労働基準法

労働基準法は、数ある労働法規の中でも根幹に位置する重要な法律です。個々の労働者を保護するために、賃金や休暇、労働時間などの労働条件についての最低基準を定めています。

労働契約を定めても労働基準法に満たない項目については、その部分は無効になります。

この法律に違反した場合は、一部の条文には刑事罰があり、刑罰法規としての側面も持っています。

「総則」以下、労働基準法は、「労働契約」「賃金」「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」「安全及び衛生」「女子及び年少者」「技能者の養成」「災害補償」「就業規則」「寄宿舎」というように、労働契約の締結からその終了に至るまで、労働関係のほぼ全面にわたって最低条件を規定するとともに、その監督機関と罰則が定められています。

(2)労働組合法

通称「労組法」と呼ばれ、憲法で保障された労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を、労働者に保障するための法律です。

労働組合の結成、使用者との団体交渉やストライキ等、労働争議に対する免責要件などが定められています。

この「労組法」により、労働者は、団結し組合を作り、組織の力を背景にして雇主と対等の立場に立ち、労働条件を改善するための活動を行うことが保障されています。

(3)労働関係調整法

労働条件などをめぐっておきる労使間のトラブルを防止し、あるいは解決するための法律です。

争議調整方法として、労使の自主的解決を原則としつつ、斡旋、調停、仲裁、緊急調整を規定しています。

2.主な注意点

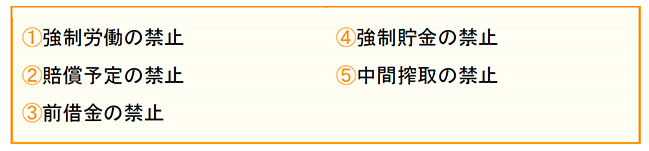

(1)法律上禁止されている事項について

労働基準法において、下記のような行為は禁止されています。

(2)就業規則について

就業規則とは、スタッフの労働条件や服務規律を定めたものをいいます。

スタッフを採用した場合には労働契約書を交わしますが、合理的な労働条件が定められている就業規則を使用者がスタッフ全員に周知させていた場合には、その労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件とすることができます(労働契約法7条)。

法律では、労働者が10人以上いる場合は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ることになっています(労働基準法89条)。

ここでいう労働者とは、常勤のスタッフだけでなくパートやアルバイトも含みます。

就業規則を作成・変更する場合には、労働者代表の意見を聞かなければなりません。

(3)労働時間について

通常は、法定労働時間を超えて労働させてはならないとされていますが、特例事業(保健衛生業)にあたる歯科医院は、三六協定を締結した場合や変形労働時間制を採用している場合等は、例外として法定労働時間が週44時間まで許されています。

(4)解雇や退職について

死亡や行方不明を別にすれば、労働者からの申し出または労使の合意によるものが退職です。

退職の種類としては次のようなものがあげられます。

一方、解雇とは、歯科医院の側からスタッフとの雇用契約を解除することです。

解雇はその原因により、次のように分けることができます。

労働者は、法律により働く権利を保障されており、歯科医院はいつでも自由に一方的に労働者を解雇することはできません。

客観的に合理性を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした場合には、権利を濫用したものとしてその解雇は無効となります。

(5)トラブルの解決方法について

トラブルの解決には、当事者である事業主と労働者との話し合いが大切です。

ただトラブルが深刻な場合には、当事者同士の話し合いではなかなか解決がつかないことが予想され、そのような場合には、労政事務所や都道府県労働局のあっせん、労働基準監督署、労働委員会など第三者機関の調停が利用できます。

このような個別的労使関係の中で生じるトラブルを扱う機関とは別に、集団的労使関係について起こった紛争を解決する機関として労働委員会があります。

ここでは労働争議の調整や労働争議の実情調査、不当労働行為の審査を行っています。

こうした機関でトラブルが解決されない場合には、裁判所を利用することになりますが、裁判所では訴訟だけでなく、民事調停や労働審判を行うこともあります。

3.経営者を守るのは就業規則と労働契約

労務管理は、労働基準法に準拠して行わなければなりません。

労働基準法は、労働者保護の観点から労働条件の最低限の基準を定めたもので、これを下回ることはできません。

一方、経営者を保護する法律というものはなく、労使関係において、経営者が保護される根拠となるものは、就業規則と労働契約しかありません。

歯科医院にとって労使トラブルへの対策とは、就業規則の整備と労働契約を意味します。

就業規則は労務トラブルを回避するルールブックといえます。

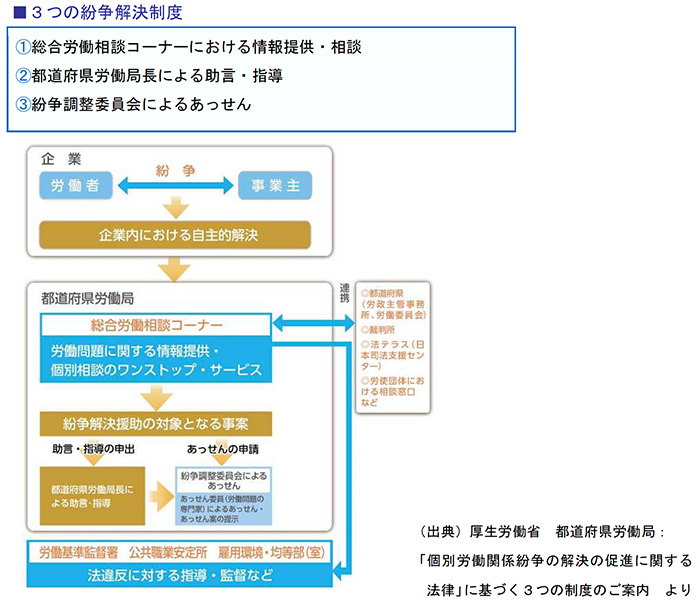

3.個別労働紛争解決制度の活用

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づき、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。)について、あっせんの制度を設けること等3つの制度が用意されています。

1.個別労働紛争解決システムの概要

個々の労働者と事業主との間のトラブル(個別労総紛争)で困った際には、その法律に基づき3つの制度を利用できます。

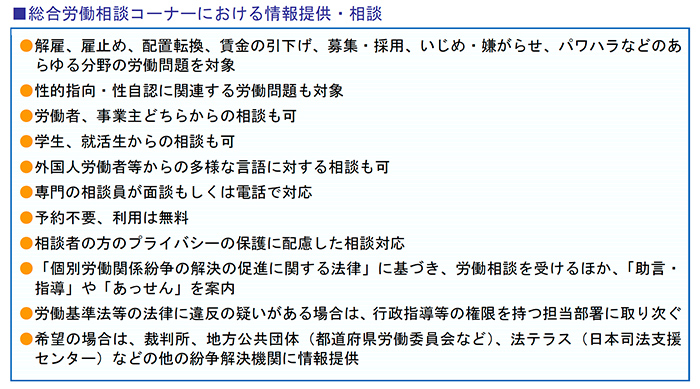

2.総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談

都道府県労働局では総合労働相談コーナーにて、労働問題に関する情報提供・個別相談を行っていて、必要に応じて、都道府県(労政主管事務所、労働委員会)・裁判所・法テラス(日本司法支援センター)・労使団体における相談窓口等と連携も行っています。

3.都道府県労働局長による助言・指導

総合労働相談コーナーに相談し、その後、関連する法令・裁判例などの情報提供、助言・指導制度についての説明から申出を行った場合、都道府県労働局長による助言・指導が実施され、解決した場合は終了となります。

解決されなかった場合は、希望に応じてあっせんへの移行又は他の紛争解決機関の説明・紹介が行われます。

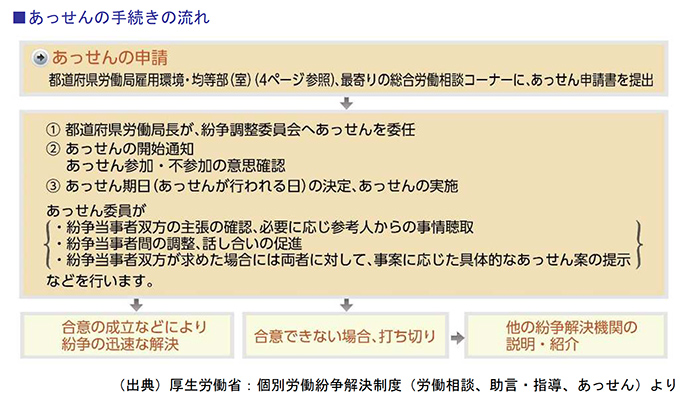

4.紛争調整委員会によるあっせん

(1)あっせんとは

あっせんとは、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。

紛争当事者の間に公平・中立な第三者である労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確認し双方から求められた場合には、両者に対して、案件に応じた具体的なあっせんを提示します。

(2)紛争調整委員会とは

弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家により組織された委員会で、都道府県労働局ごとに設置されています。

この紛争調整委員会の委員の中から指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。

(3)あっせんの流れ

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)又は最寄りの総合労働相談コーナーに、あっせん申請書を提出します。

提出後、都道府県労働局長が紛争調整委員会へあっせんを委任し、あっせん開始通知、あっせん参加・不参加の意思確認を行います。

不参加の場合は打ち切りとなり他の紛争解決機関への説明紹介になります。

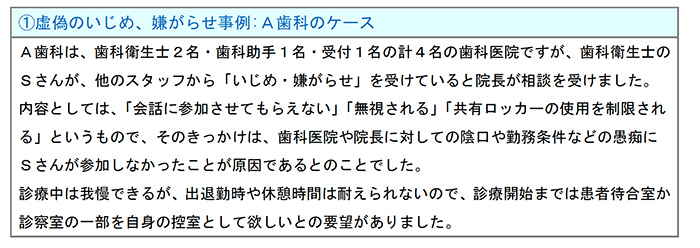

4.歯科医院の労務トラブル事例

(1)内容の詳細

Sさんは普段から勉強熱心で、院長からの指示への対応も早かったため、その日の昼休みは資格取得等の勉強を理由にカウンセリングルームの使用を許可しました。

その上で他のスタッフから聞き取りを行ったところSさんの話とは真逆で、歯科医院や院長に対しての陰口や勤務時間、給料など勤務条件への不満を漏らしていたのはSさんで、他のスタッフを扇動していたとのことでした。

そのため、Sさんには話し掛けることをせず、共有ロッカーも自分達が使用しないようにしているとのことでした。

院長がそれらを踏まえてSさんに個人面談をした所、他のスタッフの話を認めるでもなく、自身が最初に申し出たことを繰り返したのみでその日は早退しましたが、以降、体調不良による欠勤、無断欠勤などが続きました。

Sさんの両親から「娘は、同僚スタッフからいじめや嫌がらせを受け精神的苦痛を受けた。

研修の強要と別室での着替え・休憩を命令された。院長が扇動している。」とクレームが入りました。

(2)注意点

いじめ・嫌がらせに係る事案を放置した場合に、労働契約法に基づく労働者の安全配慮義務に違反するおそれがあることから、早急に実態を把握の上、対策を講じる必要があります。

(3)結果

Sさんの両親には院長から事情を説明しましたが納得せず、その後も診療中に訪問や電話が数回ありました。

最終的には、「詳細な実態調査を行うため、第三者を入れた全員での面談」を提案した所、両親から謝罪があり解決となりました。

初動対応が早かったことと、実態調査を冷静に行ったことが正しい判断と説明に繋がり問題解決になったものと思われます。

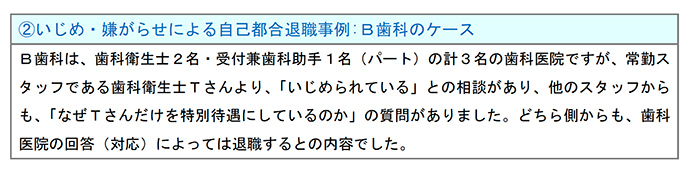

(1)内容の詳細

Tさんが受けた「いじめ・嫌がらせ」の内容は、他のスタッフから患者引継ぎの報告がない、休憩時間中に無視される、電話やSNSが繋がらないなどです。

Tさんの幼い子供は病弱で、遅刻・早退や急な休みが多いのは事実でした。

しかし、採用時にその事情を聞いたうえで、総合的判断で常勤スタッフ採用としています。

他のスタッフからは、Tさんがほぼ毎週、早退や遅刻をしているのは特別待遇であり、それが許されるのであればパートスタッフも常勤にして欲しいと申し出を受けました。

(2)注意点

Tさんへのいじめ・嫌がらせに関しては、実態把握のため、双方から個別に聞き取りを行い、その原因をはっきりとさせてから口頭注意等の対策を講じる必要がありました。

Tさんの採用条件について、早退や遅刻時には給与から控除していることや、他の常勤スタッフには付与している手当がないこと、勤務日や勤務時間についても自由になるわけではない等の採用条件を全スタッフに説明する必要があります。

(3)結果

Tさんへのいじめ・嫌がらせに関しては、他のスタッフより理解を得られたため、院長が双方の中に入って事の経緯を説明し、一旦は問題解決となりました。

特別待遇をしていると感じていたスタッフも、自分達の待遇を理解し現状の条件のまま勤務を続けることになりましたが、残念ながらTさんは退職しました。

結果としてイレギュラーな採用をしたことがトラブルの原因となったといえます。

医院の経営上、条件付きのスタッフを採用するケースは多々あると思いますが、その際は、採用者本人との合意はもちろん、事前に他のスタッフにも事情を説明しておけば、回避できたと思われます。

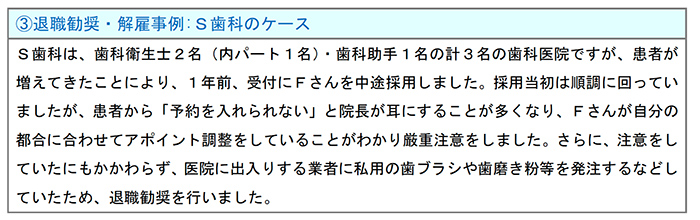

(1)内容の詳細

S歯科では、患者が増えるどころか横ばいがやっとであった所に患者から予約を入れられないとの話を受け、スタッフに個別面談を行いました。

そこで「Fさんがアポイントの調整をしている」との情報があり、本人に確認をしたところ事実と認めたため厳重注意をしました。

その後一旦は改善がみられましたが、すぐに同様のケースが見受けられるようになった他にも、医院に出入りする業者と私用で取引をしていたため、退職勧奨を行いました。

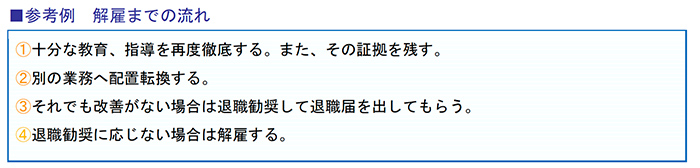

(2)注意点

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効であるとされており(労働契約法16条)、解雇に至る経緯や指導状況などを総合的に勘案して判断されるので注意が必要です。

(3)結果

Fさんは、最初は認めていませんでしたが、院長自身が患者から聞き取りをし、アポイント帳と突合せておかしな点を指摘すると、やっと非を認めました。

また業者との私用取引について、この歯科医院では従来から認めておらず、承諾もしていないことから、医院の規律を守っていないことを説明したところ、本人より退職勧奨に応じて退職することとなり、解決に至りました。

■参考資料

厚生労働省:「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)

都道府県労働局:「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく3つの制度のご案内