1.労務トラブルの実態と関係法令の理解

1.労務トラブルの最新情報

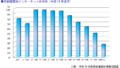

厚生労働省の統計によると、平成24年度の1年間に約107万件もの労働相談が寄せられています。

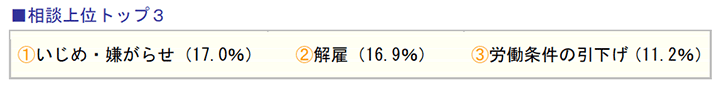

人事労務トラブルの代表例としては解雇や残業代不払い、セクハラ・パワハラといったものが上げられますが、近年では、名ばかり管理職の問題や内定取消し、派遣切りなどメディアに大きく報じられるトラブルも生じています。

さらに統計ではいじめ・嫌がらせなどの労働相談が増加し、解雇に関する相談が減少するなど、紛争内容は一層多様化しています。

情報化社会になり、従業員一人ひとりの個性が豊かになった現代では、人事労務トラブルは避けて通れないものになっています。

トラブルの増加は、企業にとっては人事・労務管理コストの増加を意味しています。

多数の個々の従業員や退職者を相手に、種々雑多なトラブルに対応する必要が生じてくると、企業競争力を著しく低下させるおそれがあります。

対処方法として有効と考えられるのは、労働に関するルールを明確にすることです。

解雇や転勤命令の有効性の基準や就業規則変更の合理性の判断基準等を事前に明らかにし、不要な個別労使紛争は事前に予防します。

労務管理において、もっとも大切なことは従業員一人ひとりが活き活きと働ける職場の環境を整えることです。

経営者や管理監督者は労働者という「人」と協力し、かつ管理していく上で、必要になる労働関係のルールを理解していなければなりません。

2.トラブル解決のための法律知識

(1)労働法とは

企業と労働者との間には時としてトラブルが生じます。そのトラブルを解決するための指針となってくれるのが労働法です。

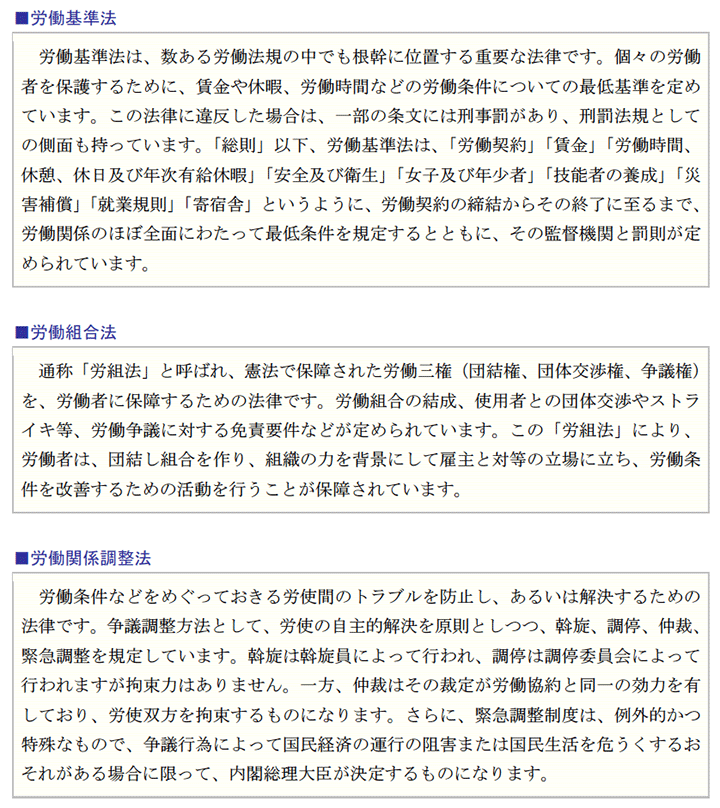

労働関係の代表的な法律として、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法があり、これらを労働三法と呼びます。

労働法はこの労働三法をはじめとし、労働者派遣法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法などの多数の法律と命令(政令・省令)、通達、判例を総称したものとなります。

労働法は、働く人が生活と健康を守りながら仕事をするために重要な役割を果たしています。

(2)法律上禁止されている事項

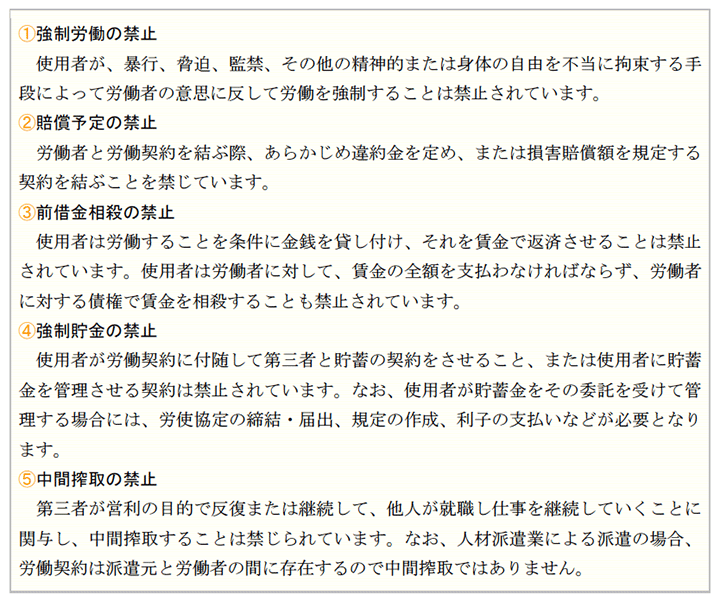

強制労働の禁止や賠償予定の禁止など、法律上禁止されている行為があります。

以下に項目を整理しました。

(3)就業規則

労働者と使用者との労働契約締結に先立ち、合理的な労働条件が定められている就業規則を使用者が労働者全員に周知させていた場合には、その労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件とすることができます(労働契約法7条)。

労働者が10人以上いる場合は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法89 条)。

ここでいう労働者とは、正社員だけでなくパートやアルバイトも含みます。

就業規則を作成・変更する場合には、労働者代表の意見を聞かなければなりません。

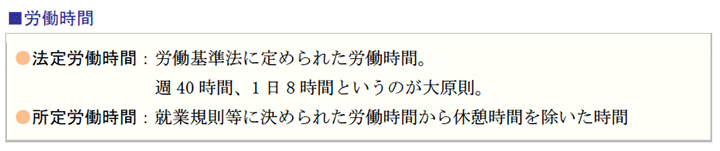

(4)労働時間

使用者は、労働者に法定労働時間を超えて労働させてはならないとされています。

しかし、三六協定を締結した場合や変形労働時間制を採用している場合等は、例外として法定労働時間を超える労働が許される場合があります。

最近では、みなし労働時間制や裁量労働時間制、フレックスタイム制など、個々の労働者のライフスタイルに合わせた働き方を取り入れている会社も増えています。

(5)解雇や退職

死亡や行方不明を別にすれば、労働者からの申し出または労使の合意によるものが退職です。

退職の種類としては、次のようなものがあげられます。

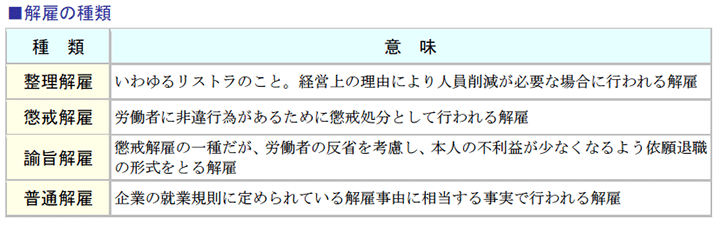

一方解雇とは、会社の側から社員との雇用契約を解除することです。

解雇はその原因により、次のように分けることができます。

労働者は、法律により働く権利を保障されており、会社はいつでも自由に一方的に労働者を解雇することはできません。

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした場合は、権利を濫用したものとしてその解雇は無効となります。

(6)第三者機関によるトラブル解決方法

トラブルの解決には、当事者である事業主と労働者との話し合いが大切です。

ただ、トラブルが深刻な場合には、当事者同士の話し合いではなかなか解決がつかないことが予想されます。

そのような場合には、労政事務所や都道府県労働局のあっせん、労働基準監督署、労働委員会など第三者機関の調停が利用されることになります。

また、個別的労使関係の中で生じるトラブルを扱う機関とは別に、集団的労使関係について起こった紛争を解決する機関として、労働委員会があります。

労働争議の調整や労働争議の実情調査、不当労働行為の審査を行っています。

こうした機関でトラブルが解決されない場合には、裁判所を利用した解決法を利用することになります。

訴訟だけでなく、民事調停や労働審判が利用されることもあります。

2.解雇・退職に関する事例と解決法

1.解雇に関する相談事例

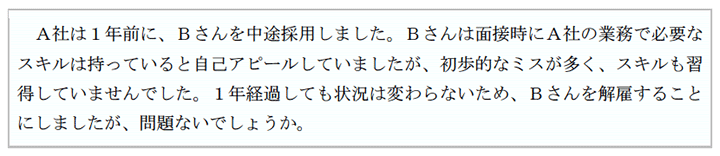

(1)能力不足社員の解雇

相談内容

具体的アドバイス

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効であるとされています(労働契約法16 条)。

実際には、解雇に至る経緯や指導状況などを総合的に勘案して判断されます。

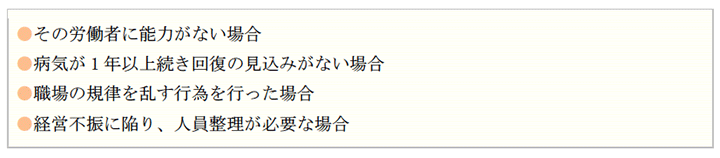

一般に解雇が有効と認められるケースは、以下のような場合です。

今回のように労働者の能力不足が原因である普通解雇の場合には、画一的な判断基準はなく、個々の事情にしたがって判断されているのが現状です。

解雇を行うその根拠となる就業規則や雇用契約書を示し、不当解雇とならないように十分注意する必要があります。

なお、最近の解雇の法律上の制限や判例から、協調性がないなどの主観的な理由での普通解雇が認められる例は非常に少なく、普通解雇は安易にできません。

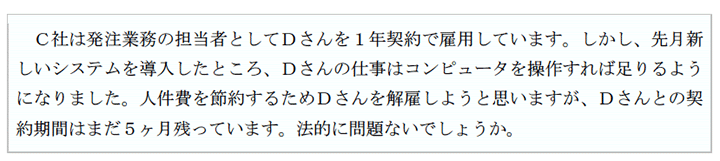

(2)契約社員の契約期間中の解雇

相談内容

具体的アドバイス

期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の期間途中の解雇については、労働契約法第17条において「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」と定めています。

ここにある「やむを得ない事由」とは、通常の解雇事由よりもさらに重いものとされています。

解雇の場合に求められる「客観的に合理的な理由」よりも、さらに高度な合理性が必要です。

つまり有期雇用の中途解約は、正社員を解雇するよりも難しいと言え、注意が必要です。

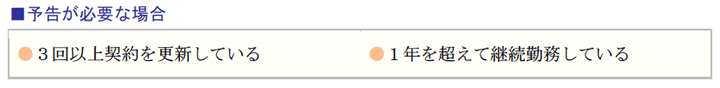

また、有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則として自動的に労働契約が終了することとなりますが、以下の場合では契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければなりません(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)。

ただし、民法628条では「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」としています。

この場合において、「その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う」とあり、中途解約が簡単にできないのは労働者も同じです。

やむを得ない事由がないのに労働者が一方的に期間途中で退職した場合には、 会社に具体的な損害が発生していれば損害賠償請求の可能性も考えられます。

また、例外として1年を超える期間を定める有期雇用契約で、初日から1年を超えた日以後については、やむを得ない事由がなくても会社に申し出ることによって退職すること が可能です。

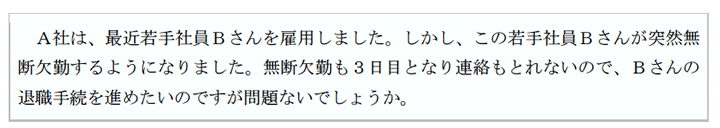

2.退職に関する相談事例

(1)突然出勤してこなくなった社員の対応

相談内容

具体的アドバイス

上記のようなトラブルは、近年増加傾向にあります。

社員からの退職の意思表示がなければ、原則退職手続はできませんが、就業規則に一定期間行方不明、無断欠勤をした場合に退職となる旨の規定があれば、手続は可能です。

就業規則に上記の規定がなければ解雇を行うことになりますが、社員と連絡が取れないため解雇の申し渡しができません。

そこで公的に解雇の効力を発生させるものとして、「公示送達」という方法がありますが、手間がかかるので実務的ではありません。

ただ、手続を行う前に例えば、無断欠勤が2~3日続くようであれば、必ず社員の自宅を訪問し状況確認を行ってください。

社員の自宅から荷物が無くなっていれば黙示の退職の意思表示として手続を進められますが、原因が職場の人間関係や仕事上によるものであれば、会社の責任が問われる可能性もあるため、本人の所在を確認し、連絡をとるための 行動を優先します。

また、場合によっては、同僚からの情報収集、身元保証人に連絡を取り捜索の協力をしてもらうことも必要です。

以上のことから、次の2点の対応が必要です。

(2)退職した社員からの賞与請求

相談内容

具体的アドバイス

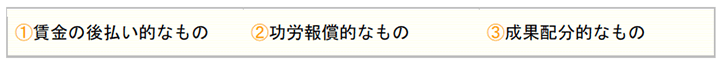

一般的に賞与には、大きく分けて3種類の性格があります。

賞与は、法律には明確な定義はなく、その支給基準や方法は会社の裁量に任されています。

賞与を(3)だけと位置づけてしまうと、賞与の査定期間に在籍していた社員の賞与を支給しないのは問題があります。

しかし、会社の賞与支給のルールで「支給日に在籍していることを支給要件とする」という基準を設けることは問題ありません。

今回のケースの場合、会社でそのようなルールを設けていれば支給する必要はありません。

トラブル防止のためには、賃金規程又は労働契約書に支給要件を明確にしておくことが重要です。

賃金規程の例は、下記のとおりです。

企業が社員の心身の健康に損害が生じることを予測できる状態であり、その損害の発生を回避する手段がある場合には、予見可能性と結果回避可能性が認められ安全配慮義務違反が生じることになります。

一方で、この予見可能性も結果回避可能性もない状況であれば安全配慮義務を履行すること自体ができないため、義務違反は生じないことになります。

ただし、どちらの可能性についても個々の状況に応じて判断されるものであり、一般的に明確なラインを引くことは困難です。

そのため、管理者は日頃から従業員の仕事内容の管理が重要であり、安全配慮義務と精神障害の労災認定基準について念頭に置いておくことが重要なのです。

3.賃金や有休・労働時間に関する事例と解決法

1.賃金に関する事例

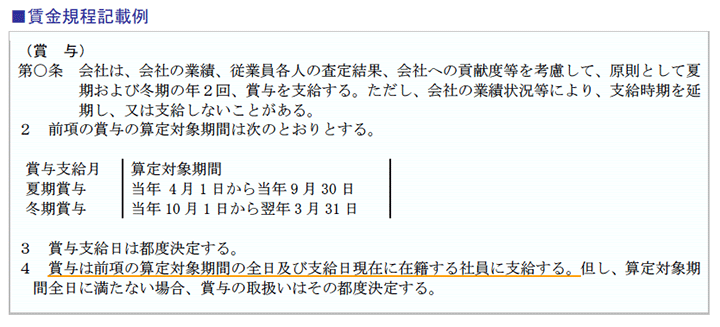

(1)遅刻者への制裁による給与カット

相談内容

具体的アドバイス

時間厳守は、健全な経営の為にも、社員の士気を高める上でも有効です。

しかし、法律で一定の制限を設けています。

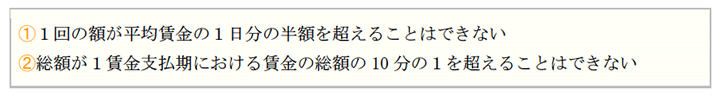

就業規則で減給の制裁を定める場合は、以下のことに留意する必要があります。

この規定は、制裁としての減給の額があまりに多額であると労働者の生活を脅かすことになるため、減給の制裁について一定の制限を加えたものです。

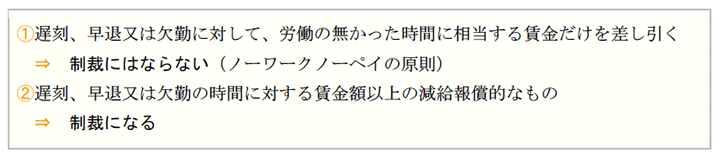

減給の制裁とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、本来ならばその労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くことをいいます。

制裁になるケース、ならないケースは以下の通りです。

減給の制裁は、1回の事案について平均賃金の1日分の半額を超えられませんが、1日に2つ以上の懲戒事由に該当する行為があれば、その行為についてそれぞれ平均賃金の1日分の半額ずつ減給することは可能です。

また、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えられませんが、これは一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、賃金総額の10分の1以内でなければならないということです。

一賃金支払期における賃金総額とは、賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額のことで、賃金が欠勤等のために少額となったときには、その少額となった賃金総額を基礎として10分の1を計算する必要があります。

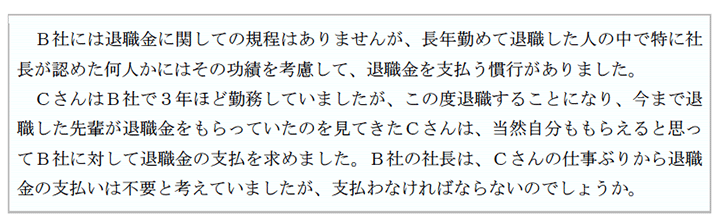

(2)規程は無いが退職金支給を要求する社員

相談内容

具体的アドバイス

退職金の支払いは、法律上必ずしも会社に義務付けられているものではありません。

したがって、B社はCさんに対し退職金を支払わなくても良いと考えられます。

そもそも退職金は、在職中の貢献に対する報奨とか、在職中の賃金の後払いといった意味合いを持っています。

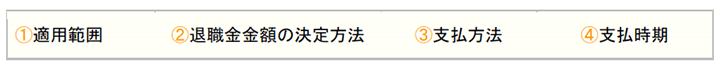

労働基準法では、「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」を就業規則に規定することが義務付けられています。

退職金制度がある場合は、退職金規程の作成義務があり、以下のことを記載しなければなりません。

退職金規程を明確に定めている場合には、支給要件を満たした社員は退職金を請求できます。

しかし、今回のケースのように定めがない場合でも、退職金を出すことが社内慣行になっていた場合には支払いを請求できる場合があります。

今回のケースを考えると、B社に退職金規程はありませんが、人によって退職金を支払っていた場合とそうでない場合があることから退職金支払の慣行もあったとは言えません。

2.有給休暇・労働時間に関する事例

(1)有給休暇取得を申請してきたパートタイマー

相談内容

具体的アドバイス

パートやアルバイトでも、条件を満たせば年次有給休暇を取得できます。

今回のケースは、有給休暇の取得を申し出たパートが6か月以上継続勤務しており、全労働日の8割以上出勤していれば、使用者は有給休暇を与えなければなりません。この条件はあくまで労働日数に関するものなので、1日の労働時間は関係ありません。

1日3時間労働でも6時間労働でも取得条件には全く無関係で、全て出勤日とみなされます。

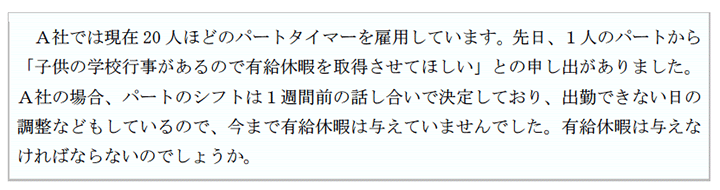

有給休暇の日数については、週の所定労働時間が30時間以上か、もしくは所定労働日数が5日以上の場合は、正社員と同じく下表①の付与日数が与えられます。

しかし、週の所定労働時間が30時間未満でかつ、所定労働日数が週4日以下(1年間の所定労働日数が216日以下)の場合は、下表②のように労働日数に応じて有給休暇を付与する方式(比例付与方式)となります。

(2)所定労働時間外勤務の割増計算

相談内容

具体的アドバイス

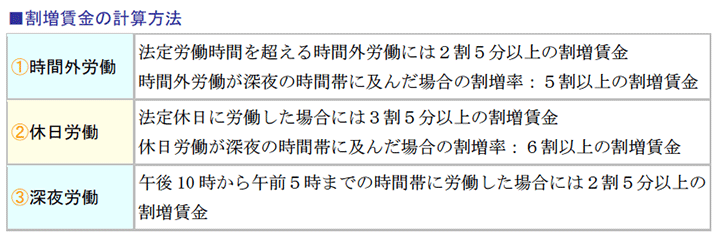

休日割増は、1週間1日または4週間4日の法定休日に勤務させたときに適用され、3割5分以上の割増になります。

深夜割増は、午後10時から翌朝5時までに勤務させたときに適用され、2割5分以上の割増になります。

時間外割増は1日8時間または1週40時間 を超えて勤務させたときに適用されます。

法定休日を確保した上で、さらに与えている休日(法定外休日)に勤務させた場合は、休日割増ではなく時間外割増を適用します。

例えば、毎週土日が休日の職場で、土曜日にだけ勤務させると、1週間に1日の法定休日は確保できているので、この場合は、時間外割増で計算されます。

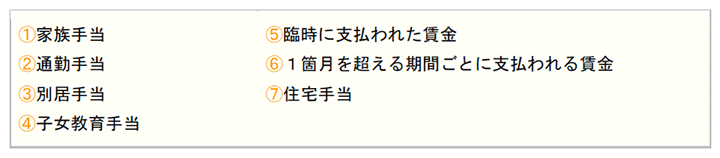

また、次の賃金は、割増賃金の算定において賃金から除外して構いません。

ただし、家族手当と通勤手当については、家族の人数や通勤距離に関係なく一律で支給されている場 合には、除外できません。

■参考文献

『統計調査』(厚生労働省)

『労働政策研究支援情報』(独立行政法人労働政策研究・研修機構)

『労務管理をめぐるトラブルと実践的解決方法』(三修社)